TEORIA GERAL DO ESTADO

Aula 10 – Poder Constituinte

1. Considerações Iniciais e Características

2. Conceito de Poder Constituinte

3. Poder Constituinte Originário – Características

3.1. Poder Constituinte Originário – Formal e Material

3.2. Formas de Expressão

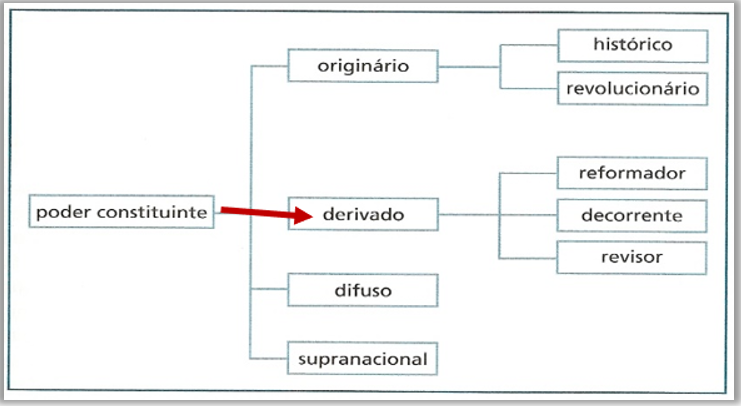

4. Poder Constituinte Derivado – Conceito e Espécies

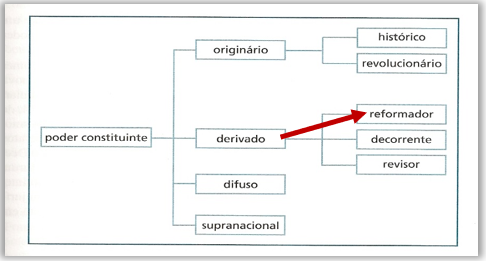

4.1. Poder Constituinte Derivado Reformador

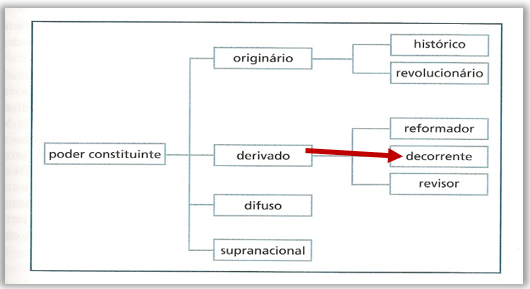

4.2. Poder Constituinte Derivado Decorrente

4.2.1. Estados-Membros (Constituições Estaduais)

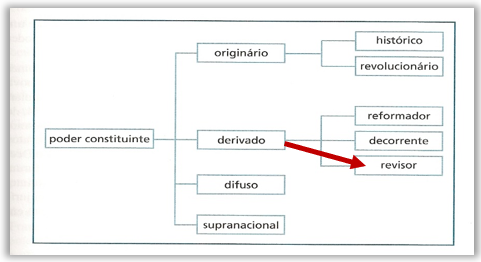

4.3. Poder Constituinte Derivado Revisor

5. Poder Constituinte Difuso (Mutação Constitucional)

6. Poder Constituinte Supranacional

7. Princípio da Recepção Constitucional

7.1. Nova Constituição e a Ordem Jurídica Anterior

7.2. Recepção e Repristinação

8. Leis Orgânicas Municipais

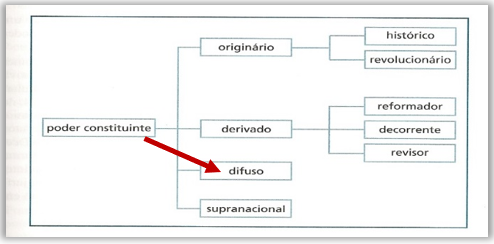

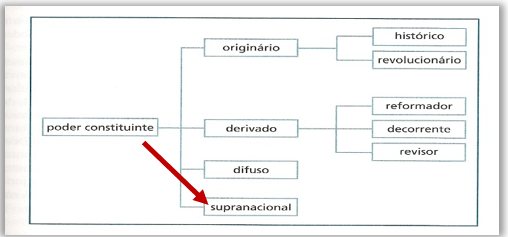

ESQUEMA GERAL[1]

PODER CONSTITUINTE

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – CARACTERÍSTICAS

Poder Constituinte é o Poder que constitui o conjunto normativo que rege um Estado ou, se preferir, o Poder que detém a atribuição de criar ou modificar uma Constituição.

Para Carlos Ayres Britto (2003), o Poder Constituinte é a própria soberania de um povo, que se manifesta de modo inicial ou primário:

“Se falamos assim de primariedade expressional da soberania, é porque o povo Nação, já imerso no seu Estado, atua em outros momentos em que o Direito Positivo costuma etiquetar como expressão de ‘soberania popular’”.

É, assim, o Poder que tudo pode, pois emana da SOBERANIA DO POVO, substrato de uma Nação. É o caso da Constituição Brasileira de 1988, cujo art. 14 faz dos institutos do sufrágio universal, do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa das leis pelos cidadãos uma forma de exercício, justamente, da Soberania[2].

Segundo Bruno Galindo[3], essa a essência do poder constituinte:

“Existindo uma Constituição deverá também existir um Poder que a estabeleça. Com o advento dos movimentos constitucionalistas, tal poder não poderia ser o poder que o soberano detinha, pois no Estado absolutista a vontade estatal era fundamentalmente a vontade pessoal do monarca e não a vontade dos cidadãos que compunham a sociedade e que sustentavam o Estado. Esse poder teria que ser essencialmente um PODER DE FATO, rompendo com os paradigmas legais do absolutismo para implementar uma nova ordem jurídica fundamentada não mais na vontade do monarca absoluta, mas na ‘volonté générale’ de que nos fala Rousseau.”

A doutrina surge na França pré-revolucionária com a obra do abade Emmanuel-Joseph Sièyes, denominada “O que é o 3º Estado?” (Qu´est-ce que le Tiers État?), contemporânea da Revolução Francesa[4]. Teve como principal objetivo substituir o dogma de obediência às leis com base na vontade divina, portanto, de natureza teocrática, por um dogma terreno, no qual a obediência estaria calcada na vontade da nação, expressão do Poder Constituinte. Sièyes afirmava que o objetivo de uma Assembleia Político-Representativa de uma Nação não pode ser outro senão o resultado da deliberação tomada pelo povo, enquanto substrato da própria nação. Assim, é o povo que detém a titularidade do Poder Constituinte, podendo esse ser exercido por seus representantes, sem, contudo, frustrar a vontade geral (volonté générale). Para Sièyes[5], a “nação existe antes de tudo – é a origem de tudo. Sua vontade é invariavelmente legal – é a própria lei”. Em sua visão, a Nação é um corpo de associados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma legislatura[6].

A doutrina atual prefere empregar o termo poder constituinte no lugar da tradicional expressão “poder constituinte originário”, pois seria um pleonasmo, uma vez que constitui de forma primeva o contexto jurídico-constitucional. Eis suas principais características – que, não se afastam muito daquelas que a doutrina constitucionalista geralmente apresenta:

I – é inicial, pois não se funda em outro;

II – é soberano, pois não se subordina a outro princípio;

III – é incondicional, eis que não está subordinado a condição ou forma, salvo sob o ponto de vista sociológico-ético (está fora do Estado constituído);

IV – é permanente e inalienável, pois seu exercício o exterioriza acima da ordem que o cria.

Walber Agra[7] examina da seguinte maneira tais características:

“Inicial porque, teoricamente, seria a primeira lei do ordenamento jurídico[8]”. Eis que (…) “a Constituição irá representar ou a base da legitimação do ordenamento, em uma perspectiva sociológica, ou a fonte de validade de todas as demais normas, em uma perspectiva normativista”.

De outra sorte, é autônomo porque “inexiste norma que possa influenciá-lo. Como marco zero da produção jurídica, não há norma que o legitime – muito pelo contrário, ele é que serve de base de validade para as demais leis”.

E, por fim, ilimitado, “porque seu conteúdo não padece de impedimentos jurídicos”.

Ou seja, a Lei Fundamental do Estado pode dispor sobre qualquer assunto, de forma normativa, sem nenhuma limitação.

A doutrina se divide entre a natureza política e a natureza jurídica: a primeira doutrina (natureza política) assevera que a constituição foi criada pela ingerência de um emaranhado de fatores sociais, expressando uma decisão política, ou seja, a base da Lei Maior estaria radicada em fatos sociais. Para a segunda doutrina (natureza jurídica), a base da Constituição estaria calcada em outra norma – a norma hipotética fundamental –, inexistindo qualquer interferência de fatores sociológicos.

Para alguns autores como George Burdeau, Manoel Gonçalves Ferreira Filho e o próprio Sièyes, o poder constituinte decorre do direito natural.

Em outra linha, Carl Schmitt[9] acentua que o poder constituinte é poder de fato, transcendendo ao direito positivo. Pelo que já vimos, é compreensível que ele adote esse posicionamento.

Paulo Bonavides[10] defende a natureza política do poder constituinte. Esse poder precede o processo de criação das normas do Estado, sendo correspondente ao momento de materialização da norma hipotética fundamental de Kelsen.

Assim, é lícito crer em uma preponderância da perspectiva política, uma vez que, apenas sob a lente de Kelsen, calcado no pressuposto de validade do sistema jurídico, caríssimo à sua Teoria Pura do Direito, poder-se-ia atestar a natureza essencialmente jurídica do poder constituinte.

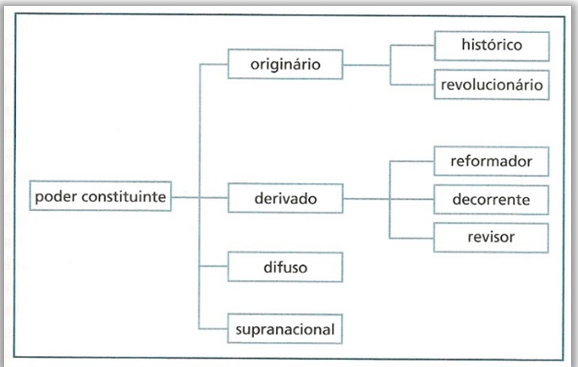

A doutrina menciona, ainda, a existência de um poder constituinte derivado, em detrimento ao poder constituinte originário. Para defini-lo, melhor seria empregar a expressão poder de reforma.

Quanto à titularidade do poder constituinte, Pinto Ferreira[11] afirma que somente o povo tem a competência para exercer os poderes de soberania.

A Assembleia Constituinte, quando reunida para a promulgação de constituições em um contexto de variável conformação popular/democrática, é apenas o corpo representativo escolhido a fim de criar o texto constitucional. A titularidade é sempre do povo, daí o termo soberania popular.

2. CONCEITO DE PODER CONSTITUINTE

Em 27 de novembro de 1.985, ainda sob a vigência da Constituição de 1.969 (Emenda Constitucional n.º 1), a Emenda de n.º 26 convocou nova Assembleia Nacional Constituinte que, em 5 de outubro de 1.988, PROMULGOU a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Embora se apresentasse como uma Emenda à Constituição, seu conteúdo não se mostrou apropriado a esse tipo de norma. A esse respeito, leciona José Afonso da Silva[12] que:

“… se convocava constituinte para elaborar Constituição nova que substituiria a que estava em vigor, por certo não tem a natureza de emenda constitucional, pois esta tem precisamente sentido de manter a Constituição emendada. Se visava destruir está, não pode ser tida como emenda, mas como ATO POLÍTICO.[13]”

Uma vez instalada a Assembleia Nacional Constituinte, instalou-se, nela, o PODER CONSTITUINTE, de vez que àquela nada mais é do que o instrumento político através do qual este se manifesta.

Por PODER CONSTITUINTE entenda-se aquele que, ao se manifestar, faz surgir um novo Estado, definindo-o por completo; no caso específico do Brasil, é aquele Poder que definiu: a forma do Estado, a forma de seu Governo, o modo de aquisição e o exercício do Poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação e os Direitos Fundamentais do homem e as respectivas garantias. Chimenti, Capez, Rosa e Santos[14] informam tratar-se da “apuração do PODER que institui poderes, PODER capaz de constituir os PODERES DO ESTADO, sendo FONTE DA CONSTITUIÇÃO, e o que empresta legitimidade às suas normas”.

O Poder Constituinte expressa, assim, as normas superiores que regem uma sociedade, já que todo agrupamento humano é orientado por princípios costumeiros ou escritos. É o poder que manifesta as regras que dão sustentação a todo o Ordenamento Jurídico. Assim, a Constituição dá fundamento às leis, sendo por isso denominada NORMA HIPOTÉTICA FUNDAMENTAL.

3 – PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

O Poder Constituinte Originário, também conhecido como Poder Constituinte Genuíno ou de Primeiro Grau, é o verdadeiro Poder Constituinte[15]. A esse respeito, lecionam Chimenti, Capez, Rosa e Santos[16] que:

“O Poder Constituinte Originário é a expressão das decisões soberanas da maioria de um povo em determinado momento histórico, decisões que podem ser exteriorizadas por meio de eleições (que geralmente selecionam os membros de uma Assembleia Constituinte), por uma revolução ou mesmo pela aceitação presumida das regras impostas pelo ocupante do Poder. As normas, expostas na forma de uma Constituição, ganham eficácia naturalmente (pela ausência de resistência capaz de afastá-las) ou são referendadas de maneira expressa pelo povo”.

Assim considerando, podemos definir o Poder Constituinte Originário como o Poder inicial, independente e ilimitado, que ao se manifestar faz surgir uma nova Constituição, estabelecendo nova ordem jurídica e criando um novo Estado. De sua manifestação resulta a revogação por completo da Constituição antecedente.

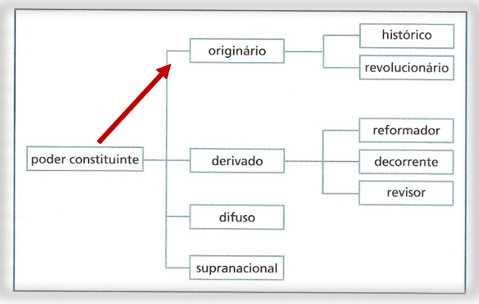

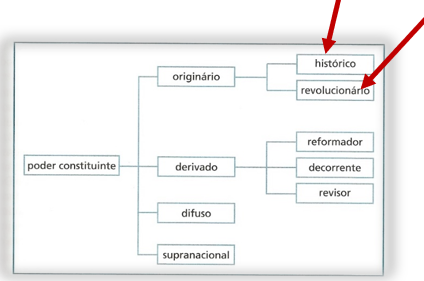

O poder constituinte originário pode ser subdividido em histórico e revolucionário[17]:

1 – Histórico (ou verdadeiramente originário) seria o verdadeiro poder constituinte originário, estruturando, pela primeira vez, um Estado.

2 – Revolucionário seriam todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando uma nova, um novo Estado[18].

Como vimos, apresenta ele as seguintes características:

- INICIAL: não se encontra vinculado a nenhum poder pré-existente; é ele a origem do novo Estado e do novo ordenamento, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por completo, com a ordem jurídica anterior.

- INDEPENDENTE: (ou soberano) ele é o poder absoluto, que não se submete a nenhum outro, visto que a estruturação da nova Constituição será determinada autonomamente, por quem exerce o Poder Constituinte Originário.

- ILIMITADO JURIDICAMENTE: ele é o poder soberano, não reconhecendo limites de nenhuma espécie em sua manifestação, ou seja, não tem que respeitar os limites impostos pelo direito anterior.

- INCONDICIONADO e SOBERANO: porque não tem que submeter-se a qualquer forma pré-fixada de manifestação na tomada de decisões.

Alguns doutrinadores (da corrente jusnaturalista), no entanto, afirmam que o Poder Constituinte Originário só encontra limites no Direito Natural atribuído a todo homem, no conjunto de normas éticas inerentes à própria existência do ser humano.

Concordamos com essa posição, embora existiram governos tirânicos (Alemanha, de Hitler – Uganda, de Idi Amin Dada) onde a ordem jurídica por eles imposta não respeitava sequer esses direitos.

Entendemos que, por ser a manifestação originária do poder de um Estado, não está ele limitado ou condicionado por qualquer tipo de norma ou poder, porém, conforme anota J. H. Meirelles Teixeira:

“… esta ausência de vinculação, note-se bem, é apenas de caráter jurídico-positivo, significando apenas que a Poder Constituinte não está ligado, em seu exercício, por normas jurídicas anteriores. Não significa, porém, e nem poderia significar, que a Poder Constituinte seja um poder arbitrário, absoluto, que não conheça quaisquer limitações[19]. Ao contrário, tanto quanto a soberania nacional, da qual é apenas expressão máxima e primeira, está o Poder Constituinte limitado pelos grandes princípios do Bem Comum, do Direito Natural, da Moral, da Razão. Todos estes grandes princípios, estas exigências ideais, que não são jurídico-positivas, devem ser respeitadas pelo Poder Constituinte, para que este se exerça legitimamente[20].

O Poder Constituinte deve acatar, aqui, ‘a voz do reino dos ideais promulgados pela consciência jurídica‘, na bela expressão de Recasens Siches”.

Nesse sentido, afastando-se da ideia de onipotência do Poder Constituinte derivada da teologia política “… que envolveu a sua caracterização na Europa da Revolução Francesa (1789)”, atualmente ultrapassada, posiciona-se Canotilho que, sugerindo ser entendimento da doutrina moderna, observa que o Poder Constituinte: “… é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida, considerados como ‘vontade do povo’”.

Fala, ainda, na necessidade de observância de princípios de justiça (supra positivos e supralegais) e, também dos princípios de Direito Internacional (princípio da independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância de direitos humanos – neste último caso de vinculação jurídica chegando à doutrina a propor uma juridicização e evolução do poder constituinte).[21]

Como o Brasil adotou a corrente POSITIVISTA, assim, o Poder Constituinte Originário é totalmente ilimitado, apresentando natureza pré-jurídica, uma energia ou força social, já que a ordem jurídica começa com ele e não antes dele. Assim, para a Brasil e os positivistas, nem mesmo o direito natural limitaria a atuação do poder constituinte originário[22].

3.1. Poder Constituinte Originário Formal e Material

A doutrina ainda fala em poder constituinte formal e material[23]:

a) formal: é a ato de criação propriamente dito e que atribui a “roupagem” com status constitucional a um “complexo normativo”[24];

b) material: é o lado substancial do poder constituinte originário, qualificando o direito constitucional formal com o status de norma constitucional[25].

Assim, o material, será o orientador da atividade do constituinte originário formal que, por sua vez, será o responsável pela “roupagem” constitucional. O material diz o que é constitucional; o formal materializa e sedimenta como constituição. O material precede o formal, estando ambos interligados[26].

Assim, anota Jorge Miranda, o Poder Constituinte formal confere:

“… estabilidade e garantia de permanência e de supremacia hierárquica ou sistemática ao princípio normativo inerente a Constituição material[27]. Confere estabilidade, visto que a certeza do Direito exige o estatuto da regra. Confere garantia, visto que só a Constituição formal coloca o Poder Constituinte material (ou o resultado da sua ação) ao abrigo das adversidades da legislação e da prática quotidiana do Estado e das forças políticas”.[28]

3.2. Formas de Expressão

Duas são as formas de expressão do poder constituinte originário[29]:

a) Outorga;

b) Assembleia Nacional Constituinte (ou convenção).

A OUTORGA: caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário (movimento revolucionário – exemplo: Constituições de 1824, 1937, 1967 e EC n. 1/69, lembrando que a Constituição de 1946 já havia sido suplantada pelo Golpe Militar de 1964 – AI n. 1, de 09.04.1964). Conforme vimos, embora a Constituição de 1946 continuasse existindo formalmente, o País passou a ser governado pelos Atos Institucionais e Complementares, com o objetivo de consolidar a “Revolução Vitoriosa”, que buscava combater e “drenar o bolsão comunista” que assolava o Brasil[30].

A Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção: por seu turno, nasce da deliberação da representação popular, destacando-se os seguintes exemplos: CF 1891, 1934, 1946 e 1988. Sua validação se dá por PROMULGAÇÃO.

4. PODER CONSTITUINTE DERIVADO

A manifestação do Poder Constituinte Originário se encerra com a promulgação de uma nova Constituição. Observe-se, no entanto, que ele não se esgota aí; mantém-se viva uma parcela desse Poder atribuída ao Congresso Nacional para promover alterações no texto Constitucional, adequando-o à realidade social constatada no Estado. De fato, se ele se esgotasse com a promulgação da nova ordem, teríamos uma Constituição imutável, o que não condiz com o fenômeno sempre crescente da evolução social.

A essa parcela do Poder Constituinte Originário que se mantém viva, chamaremos de PODER CONSTITUINTE DERIVADO, assim entendido como o Poder atribuído ao Congresso Nacional para alterar dispositivos da Constituição através de Emendas Constitucionais.[31]

4.1. Conceito e Espécies

O Poder Constituinte Derivado é também denominado Instituído, Constituído, Secundário, de Segundo Grau, e, como o próprio nome sugere, o Poder Constituinte Derivado é criado e instituído pelo Poder Originário[32]. Assim, ao contrário de seu “criador”, que é ilimitado, incondicionado, inicial, o derivado deve obedecer às regras colocadas e impostas pelo originário, sendo, nesse sentido, limitado e condicionado aos parâmetros a ele impostos[33].

Alguns autores preferem a utilização da terminologia competências, em vez de Poder Constituinte Derivado, pois só seria poder constituinte o que derivasse diretamente da soberania popular e fosse ilimitado. No entanto, mantemos a utilização da expressão “poder constituinte” na medida em que dele decorre a produção de normas de caráter constitucional.

Derivam, pois, do originário, o reformador, o decorrente e o revisor[34]. Vejamos cada um deles:

4.2. PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

O poder de reforma ou poder reformador tem por titular aquele ou aqueles que o Poder Constituinte designar, é o poder estabelecido pela própria constituição, sendo subordinado, limitado e condicionado por esta. É instituído pelo Poder Constituinte em decorrência das necessidades de se modificar preceitos da Lei Maior para uma adaptação desta às novas condições sociais surgidas ou alteradas após a feitura do texto constitucional primitivo. Assim, o Poder Constituinte Derivado Reformador, chamado por alguns de Competência reformadora,[35] tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira revolução.

O poder de reforma constitucional, assim, tem natureza jurídica, ao contrário do originário, que é um poder de fato, um poder político, ou, segundo alguns, uma força ou energia social.[36]

A manifestação do Poder Constituinte Reformador verifica-se através das Emendas Constitucionais (arts. 59, I, e 60 da CF/88), que abordaremos melhor quando tratarmos das espécies normativas. Neste momento, já adiantamos algumas características do poder de reforma, decorrentes de sua natureza constituída, instituída, ou de segundo grau. Como vimos, ao contrário do Originário, que é incondicionado, o Derivado é condicionado pelas regras colocadas pelo originário, este último, sim, um poder de fato que tudo pode![37]

Aqui vale reprisar a advertência heraclitiana de Gomes Canotilho[38]: “Nenhuma Constituição pode parar o vento com as mãos, nenhuma lei constitucional evita o ruir dos muros dos processos históricos”[39].A partir da aceitação das mudanças na constituição, pôde a doutrina desenvolver concepções acerca do poder de reforma, sua atuação, suas limitações, sua oportunidade e exercício.

Pois bem, o originário permitiu a alteração de sua obra, mas obedecidos alguns limites como[40]:

- quórum qualificado de 3/5, em cada Casa, em dois turnos de votação para aprovação das emendas (art. 60, § 2°);

- proibição de alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, defesa, ou intervenção federal (art. 60, § 1°), um núcleo de matérias intangíveis, vale dizer, as cláusulas pétreas do art. 60, § 4.°, da CF/88 etc.

Dessas limitações posicionadas pela Constituição ao exercício do Poder Constituinte Derivado, aquelas constantes do art. 60, § 4º, incisos I a IV, indicam quais sejam as chamadas cláusulas pétreas contidas em nossa Lei Maior. Por cláusulas pétreas entenda-se aquelas disposições contidas na Constituição que não podem ser suprimidas ou modificadas através de emendas; são normas imutáveis que perdurarão enquanto estiver vigente a atual Constituição.

Enquanto poder condicionado e derivado do poder constituinte, o poder reformado está sujeito a diversos limites. Na hipótese de ser apresentada Proposta de Emenda Constitucional (PEC) e uma comissão de parlamentares que a estude conclua que ela é contrária à Federação, ou à República, essa PEC pode ser declarada inconstitucional. Esse limite é jurídico, pois assim expressa a Constituição (art. 60, IV). Trata-se de um limite material explícito, comumente denominado de cláusula pétrea.

Vejamos, pois, quais são os limites jurídico-constitucionais ao poder de reforma. São quatro categorias:

I – Os limites materiais (explícitos e implícitos)

II – Os limites formais

III – Os limites temporais

IV – Os limites circunstanciais

OS LIMITES MATERIAIS EXPLÍCITOS

São as chamadas cláusulas pétreas. Como de geral conhecimento, recebem esse nome os dispositivos que legislador constituinte elege como de magna dignidade, para restarem imodificáveis por qualquer eventual mudança do texto constitucional. Assim, tornam-se vedadas as propostas de emendas constitucionais tendentes a abolir qualquer um dos valores expressamente consignados no Texto Maior, consoante a dicção do art. 60, § 4º, incisos I a IV da Carta Maior.

São eles:

- a forma federativa do Estado

- o voto direto, secreto, universal e periódico

- a separação dos poderes

- os direitos fundamentais

Nessa altura, cabe destacar que não é toda matéria associada a algum dos valores identificados como cláusulas pétreas que lhes arranha seu conteúdo. Só aquelas tendentes a abolir ou a subverter a extensão dos bens constitucionais salvaguardados é que devem ser configuradas como propostas tendentes a desfigurar a substância constitucional intangível[41]. Na mesma senda, ao prever as Medidas Provisórias, o texto constitucional possibilitou o exercício de função atípica ao Poder Executivo, consistente na edição de atos normativos com força de lei, mas que precisam ser convolados em Lei Ordinária por meio da deliberação legiferante do Congresso Nacional. Não há aí mácula alguma ao primado da independência e harmonia entre as funções do Estado.

Outra questão que assume grande relevância diz respeito ao inciso IV do § 4º, do art. 60, cujo dispositivo inscreve apenas os direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas. Será que essa dicção exclui os direitos sociais e econômicos, restringindo-se, assim, a proteção àqueles direitos clássicos de 1ª dimensão, que encerram um dever de abstenção do Estado e não um dever de o Estado assegurar condições de vida por meio de prestações positivas? Respondemos negativa e felizmente: se as cláusulas pétreas significam as decisões essenciais de uma ordem constitucional, não seria razoável excluir do seu feixe de proteção uma das marcas fundamentais da ordem vigente, que é a construção do Estado do Bem-Estar Social, do Estado democrático que se preocupa com a justiça e com a solidariedade social. De tal sorte, não se cogita excluir, do manto das cláusulas pétreas, a proteção total dos direitos sociais e econômicos, pelo menos os indispensáveis à dignidade da pessoa humana (saúde, educação, trabalho etc.)[42].

Em síntese, apesar do conservadorismo, o texto constitucional alberga os direitos fundamentais como cláusulas pétreas, não devendo se admitir emenda tendente a supressão das prerrogativas jurídicas essenciais conferidas aos cidadãos.

OS LIMITES MATERIAIS IMPLÍCITOS

A dogmática constitucional reconhece a existência de tais limites implícitos, referindo-se invariavelmente à essência do próprio poder de reforma. De tal modo, surge, como decorrência lógica do sistema adotado, o princípio implícito do respeito integral às regras constitucionais que regem o processo de mudança formal do Texto Fundamental – ou seja, todo o arcabouço normativo do art. 60, da Constituição, para exemplificar o texto nacional.

Segundo Nelson de Souza Sampaio[43], há que se concordar que algumas normas constitucionais estão fora do alcance do poder revisor:

(A) as relativas aos direitos fundamentais, como já se entendeu a partir da própria interpretação conforme do art. 60, § 4º, IV

(B) as concernentes ao titular do poder constituinte (art. 1º, parágrafo único)

(C) as referentes ao titular do poder reformador

(D) as relativas ao processo da própria emenda ou revisão constitucional

I – os limites materiais (explícitos e implícitos)

II – os limites formais

III – os limites temporais

IV – os limites circunstanciais

OS LIMITES FORMAIS

São aqueles relacionados à própria forma, ao próprio processo de alteração da Constituição. Podem ser chamadas, também, de limites procedimentais. Toda constituição rígida necessariamente deve conter limites formais ao poder de modificação dos seus dispositivos. Se ela não contiver limites formais não é rígida e pode ser alterada da mesma forma como se edita uma lei infraconstitucional. Então, os limites formais são relacionados ao processo de mudança da Constituição.

De acordo com § 2º do art. 60 da CF/88, a PEC “será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”. Como condição procedimental, deve se observar a deliberação bicameral, nas duas casas separadamente e, em cada uma delas, duas votações, sempre atingindo o quórum de 3/5 dos membros[44].

Vejamos alguns exemplos comparativos: na Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, o quórum para reforma constitucional é de 2/3, assim como na Constituição dos Estados Unidos que prevê 2/3 do Poder Legislativo Federal, em primeiro plano e, depois, a submissão à aprovação por 4/5 das Assembleias Legislativas dos Estados ou por plebiscito nos Estados.

Enfim, apesar da suposta rigidez trazida com a ideia de um processo solene com quórum especial e dois turnos de votação, o Brasil já conta com 100 emendas constitucionais e 6 emendas constitucionais revisionais, desde 1988. Daí a recorrente brincadeira que contam alguns constitucionalistas de que, ao solicitarem um exemplar da CF/88 nas livrarias, recebem uma negativa do vendedor: “Não trabalhamos com periódicos”.

I – os limites materiais (explícitos e implícitos)

II – os limites formais

III – os limites temporais

IV – os limites circunstanciais

LIMITES TEMPORAIS

Os denominados limites temporais ao poder de reforma são aqueles que instituem um lapso temporal durante o qual a Constituição não poderá ser emendada. Ela pode estipular, por exemplo, que alguns dos seus dispositivos ou todos eles só poderiam ser modificados a partir de um determinado interregno, a partir de uma determinada data. Foi o caso da Constituição Política do Império do Brasil (1824), a única da história constitucional pátria a prever algo do gênero: o art. 174 demarcava vedação expressa a qualquer modificação do texto constitucional no período de 4 (quatro) anos após a outorga do Estatuto Político do Império. Eis o teor do citado dispositivo:

“Se passados quatro annos, depois de jurada a Constituição do Brazil, se conhecer, que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escripto, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados, e ser apoiada por terça parte delles”. (ortografia da época)

I – os limites materiais (explícitos e implícitos)

II – os limites formais

III – os limites temporais

IV – os limites circunstanciais

LIMITES CIRCUNSTANCIAIS

Limites de cunho circunstancial, determinando que em certas ocasiões não será possível alterar os seus ditames. Trata-se da ocorrência eventuais fenômenos que geram insegurança jurídica e, durante a vigência de tais fenômenos, o Congresso Nacional fica desautorizado a deliberar sobre propostas de emenda à constituição. A CF/88, por exemplo, contém limites circunstanciais, na medida em que ela proíbe a tramitação de Emenda durante Estado de Sítio, Estado de Defesa e Intervenção Federal (art. 60, § 1º.).

4.2. PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE

4.2.1 – Estados-membros

O Poder Constituinte Derivado Decorrente,[45] assim como o Reformador, por ser derivado do Originário e por ele criado, é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário. É o poder constituinte dos Entes Federados. No caso do Brasil, dos Estados-membros e dos Municípios (também do Distrito Federal[46]). Trata-se de um dever jurídico imposto pelo sistema federado, para que os entes regionais e locais também estabeleçam regras de ordem constitucional.

Impropriamente chamado de Poder Constituinte, o Poder Constituinte Decorrente é aquele atribuído aos Estados-Membros, Municípios e ao Distrito Federal de se auto-organizarem de acordo com suas próprias Constituições e Leis Orgânicas, respeitados os princípios constitucionais impostos (de forma explícita ou implícita) pela Constituição Federal.

Consoante explica Walber Agra[47], o poder decorrente é “legatário” da forma de Estado federativa e existe em nossa tradição constitucional desde os albores da República.

“A Constituição de 1988 determinou que cada Assembleia Legislativa, com poderes plenipotenciários, elaborasse as respectivas Constituições Estaduais, no prazo de um ano, contada da data da promulgação da Lex Mater, respeitando as prerrogativas de repetição obrigatória desta”.

Para os doutrinadores tradicionais, trata-se de uma espécie do gênero “poder constituinte derivado”. Mas, outros preferem denominá-lo espécie do gênero poder constituinte de 2º grau, do qual também é espécie o poder reformador e a revisão constitucional.

Para José Afonso da Silva[48], a autonomia dos Estados “… se consubstancia na sua capacidade de auto-organização, de auto legislação, de autogoverno e de autoadministração”, posicionadas como segue:

- as capacidades de auto-organização e de auto legislação estão posicionadas pelo artigo 25, caput;

- a capacidade de autogoverno está posicionada pelos artigos 27, 28 e 125 da Constituição Federal, que fixam também para esses entes públicos a divisão tripartida de poder;

- a capacidade de autoadministração diz respeito diretamente à outorga constitucional de competências a esses entes públicos.

Dispõe o art. 25 da Constituição Federal que os Estados se organizam pelas Constituições que adotarem. Disso decorre uma outorga de competência aos mesmos, para que decidam sobre sua estruturação, organização e administração, decisão essa que, embora goze de autonomia, deve ser tomada em estrita observância dos princípios constitucionais que lhe sejam aplicáveis. Não se trata, portanto, de verdadeiro poder constituinte, posto que não originário e ao mesmo tempo limitado. Sua materialização deve acontecer rigorosamente dentro de princípios que lhe são previamente estabelecidos.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho[49], da USP – Universidade de São Paulo, chama-o de Poder Constituinte Decorrente, assim entendido “aquele que, decorrendo do originário, não se destina a rever sua obra, mas a institucionalizar coletividades, com caráter de estados, que a Constituição preveja”.

Ao invés de “Poder Constituinte Estadual”, preferível chamá-lo de “Função Constituinte Estadual”, uma vez que:

- o Ente Público a que se refere (Estado-membro) já existe em momento anterior à sua manifestação, posto que previsto pela Constituição Federal;

- a disciplina fundamental, assim compreendida a sistematização dos temas que retratem seus peculiares interesses e outros que lhe são impostos pela Norma Maior, se encontra limitada por essa;

- a atuação desses Entes ao elaborar suas respectivas constituições se materializa em obediência ao comando fixado pela Constituição Federal.

As normas contidas nas Constituições Estaduais têm nitidamente natureza organizacional, e não estruturante. Justamente por isso, como já ocorreu certa época, é que seria mais apropriado chamá-las de Leis Orgânicas Estaduais, à exemplo do que ocorre com o Distrito Federal e com os Municípios.

4.3. PODER CONSTITUINTE DERIVADO REVISOR

O Poder Constituinte Derivado Revisor, assim como o Reformador e o Decorrente, é fruto do trabalho de criação do Originário, estando, portanto, a ele vinculado. E, ainda, um “poder” condicionado e limitado às regras instituídas pelo originário, sendo, assim, também um poder jurídico.

Como já advertimos, melhor seria a utilização da nomenclatura competência de revisão, na medida em que não se trata, necessariamente, de um “poder”, uma vez que o processo de revisão está limitado por uma força maior que é o Poder Constituinte Originário, este sim um verdadeiro poder, inicial e ilimitado, totalmente autônomo.

O art. 3° do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, determinou que a revisão constitucional seria realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Trata-se de instituto decorrente do poder reformador, mas que guarda características próprias. Do que se extrai do teor do dispositivo e do que efetivamente ocorreu em 1993 (de forma açodada e desprestigiada), trata-se de um fenômeno que possibilita a mudança do texto constitucional com muito menos rigor do que seria se provocado pelo processo convencional previsto no art. 60 da CF/88.

Pois bem, o que se percebeu foi o estabelecimento de uma competência de revisão para “atualizar” e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontasse como necessárias. Como o próprio texto constitucional prescreve, após cinco anos, contados de 05.10.1988, deveria ser feita uma revisão na Constituição. Desde já observamos que a revisão deveria dar-se após, pelo menos, 5 anos, podendo ser 6,7,8 … e apenas uma única vez, sendo impossível uma segunda produção de efeitos.

Em se tratando de manifestação de um “poder” derivado, os limites foram estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário. Muito se questionou a respeito dos limites. Teorias surgiram apontando uma ilimitação total; outras apontando a condicionalidade da Produção da revisão desde que o plebiscito previsto no art. 2° do ADCT modificasse a forma ou sistema de governo. A teoria que prevaleceu foi a que fixou como limite material o mesmo determinado ao poder constituinte derivado reformador, qual seja, o limite material fixado nas “cláusulas pétreas” do art. 60, § 4°, da CF/88, vale lembrar, a proibição de emendas tendentes a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.

No ordenamento jurídico pátrio, a competência revisional do art. 3° do ADCT proporcionou a elaboração de meras seis Emendas Constitucionais de Revisão (n. 1, de 1°.03.1994 – DOU, 02.03.1994 – e as de nºs. 2 a 6, de 07.06.1994, publicadas no DOU em 09.06.1994), não sendo mais possível nova manifestação do Poder Constituinte Derivado Revisor em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada da aludida regra.

5 – PODER CONSTITUINTE DIFUSO (Mutação Constitucional)

O Poder Constituinte Difuso[50] pode ser caracterizado como um poder de fato e se manifesta por meio das mutações constitucionais. Trata-se de mais um mecanismo de modificação da Constituição. Se por um lado a mudança implementada pelo Poder Constituinte Derivado Reformador se verifica de modo formal, palpável, por intermédio das emendas à Constituição, a modificação produzida pelo Poder Constituinte Difuso se instrumentaliza de modo informal e espontâneo como verdadeiro poder de fato e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos, encontrando-se em estado de latência. Trata-se de processo informal de mudança da Constituição.

Conforme Mendes, Coelho e Branco:

” … por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como a norma não se confunde com o texto, repara-se, aí, uma mudança da norma, mantido o texto. Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação constitucional”.[51]

Naturalmente, a mutação e nova interpretação não poderá macular os princípios estruturantes da Constituição. As mutações constitucionais são modificações semânticas[52] do texto constitucional. Sua ocorrência deve se dar sem contrariar a constituição, como forma de ampliar, alterar ou remarcar o significado ou o alcance de suas normas. Em caso de violação aos princípios estruturais da constituição, há que se falar em mutações inconstitucionais[53].

Uadi Lammêgo Bulos[54], autor de uma tese de doutorado sobre o tema, sob a orientação da Professora Anna Cândida Ferraz, identifica a mutação constitucional como uma outra “etapa” do poder constituinte. Seria fruto de um poder constituinte “difuso”, noção peculiar que merece atenção por parte dos estudiosos do Direito Constitucional: “enquanto o poder originário é a potência, que faz a constituição, e o poder derivado, a competência, que a reformula, o poder difuso é a força invisível que a altera, mas sem mudar-lhe uma vírgula sequer”[55].

Em seu voto-vista no julgamento da Reclamação 4.335-5-AC, o Min. Eros Grau sintetiza importantes lições sobre o tema:

Mutação Constitucional é transformação de sentido do enunciado da Constituição sem que o próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, na sua dimensão constitucional textual. Quando ela se dá, o intérprete extrai do texto norma diversa daquelas que nele se encontravam originariamente involucradas, em estado de potência. Há, então, mais do que interpretação, esta concebida como processo que opera a transformação de texto em norma. Na mutação constitucional caminhamos não de um texto a uma norma, porém de um texto a outro texto, que substitui o primeiro. Daí que a mutação constitucional não se dá simplesmente pelo fato de um intérprete extrair de um mesmo texto norma diversa da produzida por um outro intérprete. Isso se verifica diuturnamente, a cada instante, em razão de ser, a interpretação, uma prudência. Na mutação constitucional há mais. Nela não apenas a norma é outra, mas o próprio enunciado normativo é alterado.

Algumas interações jurídico-constitucionais podem precipitar mutações constitucionais. Com base na doutrina de Bulos[56], identificamos as seguintes modalidades de mutação:

I – interpretação constitucional

II – construção constitucional

III – convenções, usos e costumes constitucionais

IV – atuação dos grupos de pressão

Aqui nos interessa mais de perto comentar as três primeiras formas.

I – A mutação por meio da interpretação constitucional é o reconhecimento da possibilidade de se conferir novos sentidos às normas constitucionais, tarefa que recai sobre o Judiciário. Como exemplo, cita o julgamento do STF em que o vocábulo casa, inserto no inc. XI do art. 5º, teve seu significado alargado para abranger não apenas a residência, mas todo local que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive o local de trabalho[57]. A mutação constitucional consistiu na ampliação do sentido do referido preceito.

II – A construção constitucional que gera mutação é inspirada na prática conhecida como construction, oriunda da Suprema Corte dos EUA. Trata-se, na inteligência de “expediente supletivo que permite ao Poder Judiciário elaborar e, até recompor o direito a ser aplicado no caso concreto”. Na já mencionada Reclamação Constitucional 4.335-5/AC, o Min. Gilmar Mendes, relator, sugere a ocorrência de mutação do art. 52, inc. X, da Constituição, atribuindo ao Senado Federal competência privativa para dar publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A dicção normativa textual é a seguinte: “compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. Segundo o Min. Gilmar Mendes, a própria decisão do Supremo conteria força normativa bastante para suspender a execução da lei declarada inconstitucional. Trata-se de uma construção constitucional a gerar autêntica modificação informal no Texto de 1988.

III – Por fim, resta mencionar as convenções, usos e costumes constitucionais: “no Brasil tivemos as práticas parlamentaristas do Segundo Império, inteiramente à margem e até mesmo contra dispositivos da Carta Política de 1824, que dava ao Imperador o poder de nomear e demitir livremente seus ministros. Na França […] a atrofia do direito de dissolução do Presidente diante do Parlamento, anulando norma expressa na Constituição, provocou uma mudança difusa, através de um uso constitucional”.

6 – PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL

O Poder Constituinte Supranacional busca a sua fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e em um conceito remodelado de soberania.[58]

Segundo Mauricio Andreiuolo Rodrigues[59], agindo de fora para dentro, o Poder Constituinte Supranacional busca estabelecer uma Constituição supranacional legitima:

“… faz as vezes do Poder Constituinte porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos Estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade, inclusive, para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Da mesma forma, e em segundo lugar, e supranacional, porque se distingue do ordenamento positivo interno assim como do direito internacional”.

7 – PRINCÍPIO DA RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL

7.1. Nova Constituição e a Ordem Jurídica Anterior

Após estudarmos o tema do Poder Constituinte, devemos analisar o que acontece com as normas que foram produzidas na vigência da Constituição anterior com o advento de uma nova Constituição, um novo Estado. Elas são revogadas? Perdem a validade? Devem ser, novamente, editadas?

Estamos diante de um dos temas mais fascinantes do Direito, qual seja, o do direito intertemporal lato sensu, vale dizer, a relação do Direito com passado, presente e futuro. Conforme aponta Carlyle Popp[60], sua importância social reside no tocante a “segurança dos cidadãos no que concerne ao passado … o respeito ao direito adquirido, com a consequente proibição da retroatividade da norma legal, é um verdadeiro instrumento de paz social, impeditivo do arbítrio e do abuso de poder por parte do detentor deste”.

Nesse sentido, enfatizando o possível arbítrio, o abuso dos governantes, assinala Pontes de Miranda que “a irretroatividade defende o povo; a retroatividade expõe-no a prepotência” (In – Comentários à Constituição de 1967, com a EC n. 1, de 1969).

7.2. Recepção

A promulgação de uma nova Constituição implica, necessariamente, no surgimento de um novo Estado e de uma nova Ordem Jurídica. Disso decorre que a Constituição anteriormente vigente estará revogada por inteiro, passando a viger as disposições constantes da nova.

No entanto, esse comportamento da nova Carta Magna não se verifica o mesmo em relação a todo o ordenamento vigente no Estado, mas tão somente em relação à Constituição anterior.

Isso ocorre em função do chamado Princípio da Recepção Constitucional; a nova Constituição reafirma a vigência e a eficácia da legislação existente, naquilo em que esta não lhe for contrária. A nova Constituição, ao ser promulgada, estabelecendo nova ordem jurídica vigente no Estado, mantém a vigência e a eficácia da legislação até então existente, incorporando-a a essa mesma ordem jurídica, revogando tão somente os dispositivos nela contidos que lhe sejam contrários. A legislação vigente, portanto, é recepcionada pela nova Constituição.

7.3. Repristinação

Por outro lado, com o advento de nova Lei Maior, alguns autores identificam outro fenômeno: o da repristinação constitucional, ou seja, a revalidação pela nova ordem jurídica de norma revogada pela Constituição anterior.

Isso, observe-se, NÃO TEM APLICAÇÃO NO BRASIL.

Norma revogada por uma Constituição é norma morta; não ressurge das cinzas, à exemplo da fênix.

Vejamos um exemplo:

1 – Supondo que determinada norma produzida na vigência da CF/46 não é recepcionada pela de 1967, pois incompatível com ela.

2 – Promulgada a CF/88, verifica-se que aquela lei, produzida na vigência da CF/46 (que fora revogada – não recepcionada – pela de 1967), em tese poderia ser recepcionada pela CF/88, visto que totalmente compatível com ela.

3 – Nessa situação, poderia aquela lei, produzida durante a CF/46, voltar a produzir efeitos? Ou seja, repristinaria?

4 – Como regra geral, o Brasil adotou a impossibilidade do fenômeno da repristinação, salvo se a nova ordem jurídica expressamente assim se pronunciar.

8 – LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS

Dispõe o art. 29, caput, da Constituição Federal:

Art. 29. O Município reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

A esse respeito, lecionam Chimenti, Capez, Rosa e Santos[61] que:

“…enquanto aos Estados foi conferida a organização por Constituições, aos Municípios cogitou-se de Leis Orgânicas, as quais, de sua vez, deveriam guardar fidelidade não só a Constituição da República, mas também à respectiva Constituição do Estado, revelando-se assim que o mais alto documento normativo municipal não adviria diretamente do Poder Constituinte Originário, obedecendo a dois graus de imposição legislativa constitucional.”

Ao contrário dos Estados-membros, as apropriadamente chamadas Leis Orgânicas, editadas pelos Municípios, não têm natureza estruturante, e sim organizacional, tendo por objetivo organizar a própria estrutura já indicada pela Constituição Federal.

Os Municípios, que por força dos arts. 1º e 18 da CF/88 fazem parte da Federação Brasileira, sendo, portanto, autônomos em relação aos outros componentes, na medida em que também tem autonomia “FA.P.” (Financeira, Administrativa e Política), elaborarão leis orgânicas como se fossem “Constituições Municipais”.

Dessa forma, a capacidade de auto-organização municipal esta delimitada no art. 29, caput, da CF/88, sendo que seu exercício caberá a Câmara Municipal, conforme o parágrafo único do art. 11 do ADCT, que estabelece:

“Parágrafo único: Promulgada a Constituição do Estado, caberá a Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual“ (destacamos).

Como se observa, o respeito ao conteúdo dar-se-á tanto em relação a Constituição Estadual como a Federal, obedecendo, desta feita, como advertiram Araújo e Nunes[62], “há dois graus de imposição legislativa constitucional“. Em virtude disso e trazendo à baila entendimento jurisprudencial emanado pelo TJSP, os autores concluem que “O Poder Constituinte Decorrente, conferido aos Estados-Membros da Federação, NÃO FOI ESTENDIDO AOS MUNICÍPIOS“.

O Distrito Federal, por seu turno, de acordo com o art. 32, caput, da CF/88, será regido por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgara. Tal lei orgânica deverá obedecer aos princípios estabelecidos na Constituição Federal.[63]

Por fim, os Territórios Federais (que, como sabemos, hoje não mais existem, mas poderão vir a ser criados), de acordo com o art. 18, § 2°, integram a União, não se falando em autonomia e, portanto, não se cogitando em manifestação de poder constituinte[64].

Assim, apesar de a doutrina pouco falar sobre o assunto, devemos nos posicionar, e entendemos que o Poder Constituinte Derivado Decorrente (para aqueles que aceitam caracterizá-lo como constituinte – vide comentário de Celso Bastos em nota anterior) é apenas o poder que os Estados-membros, por meio das Assembleias Legislativas, tem de elaborar as suas Constituições Estaduais, que deverão obedecer aos limites impostos pela Constituição Federal, nos exatos termos do art. 25, caput, da CF/88.[65]

Essa particularidade, portanto, não se estende aos outros entes que ocupam uma posição peculiar.

Bibliografia

Além das Indicada nas notas de rodapé

BASTOS, Celso Ribeiro. – CURSO DE TEORIA DO ESTADO e CIÊNCIA POLÍTICA – Ed. Saraiva – São Paulo

- MALUF, Sahid. – TEORIA GERAL DO ESTADO – Sugestões Literárias – SP

- ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. – TEORIA GERAL DO ESTADO – ed. Forense – Rio de Janeiro

- SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros

- LENZA. Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva

- BERTAGNA, Viviane Regina. Direito Constitucional e Direito Administrativo. Ação Educacional Claretianas, Batatais-SP, 2012

[1] In LENZA, Pedro. Direito……, p. 83 (também todos os outros esquemas apresentados na sequência deste tema)

[2] BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003 – p. 1

[3] GALINDO, Bruno. Poder de reforma e revisão constitucional. Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. Caruaru, n. 22, 2000, p. 53-82

[4] Na verdade, Sieyès estava envolvido nos acontecimentos da Revolução Francesa, quando escreveu Qu’est-ce que le Tiers État? e os seus propósitos foram reivindicar ao Terceiro Estado (a burguesia) os seus legítimos direitos, enquanto direitos do povo, representantes da “vontade geral”. Na verdade, a obra é um manifesto político, para conseguir apoio dessa classe na representação dos Estados Gerais, buscando, assim, privilégios

[5] SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa. [O que é o Terceiro Estado?]. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1988 – p.117-118

[6] Terceiro Estado Sieyes resumos Teoria geral – Studocu, https://www.studocu.com/pt/document/universidade-lusiada-do-porto/teoria-geral-do-poder-publico/terceiro-estado-sieyes-resumos-teoria-geral/15822527.

[7] AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 – p.33

[8] Poder Constituinte – Constituição – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/54548734/poder-constituinte.

[9] SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza, 1996 – p.104

[10] BONAVIDES, Paulo. Constituição e normatividade. In: BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência. Por uma Nova Hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 367.

[11] PINTO FERREIRA, Luis. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1993

[12] SILVA, José Afonso da – CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO – 23ª ed. – Malheiros – São Paulo – 2004 – P. 87.

[13] Evolução histórica do constitucionalismo brasileiro – Academia.edu, https://www.academia.edu/117479460/Evolu%C3%A7%C3%A3o_hist%C3%B3rica_do_constitucionalismo_brasileiro.

[14] CHIMENTI, Ricardo Cunha, CAPEZ, Fernando, ROSA, Márcio Fernando Elias e SANTOS, Marisa Ferreira dos – CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL – 2ª ed. – Saraiva – São Paulo – 2oo5 – Pp. 12/13.

[15] Direito Constitucional – Professora Amanda Almozara – Documents and E …, https://idoc.pub/documents/direito-constitucional-professora-amanda-almozara-6ngeg36wv0lv.

[16] Op. cit. – P. 13.

[17] Limitações do poder constituinte originário – Jus Navigandi, https://jus.com.br/artigos/40227/limitacoes-ao-poder-constituinte-originario-na-manifestacao-de-uma-nova-ordem-soberana.

[18] Limitações do poder constituinte originário – Jus Navigandi, https://jus.com.br/artigos/40227/limitacoes-ao-poder-constituinte-originario-na-manifestacao-de-uma-nova-ordem-soberana.

[19] Questão Q69003, https://soprovas.com/questoes/207016.

[20] Formação da Constituição de Moçambique de 1975: O poder … – Studocu, https://www.studocu.com/row/document/universidade-eduardo-mondlane/direito-constitucional/formacao-da-constituicao-de-mocambique-de-1975-o-poder-constituinte/17109596.

[21] – J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional…, 7. ed., p. 81.

[22] Uma breve incursão sobre o Poder Constituinte no Brasil, https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21805/uma-breve-incursao-sobre-o-poder-constituinte-no-brasil.

[23] PODER CONSTITUINTE – Direito Constitucional – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/148872156/poder-constituinte.

[24] Aula 3 Poder Constituinte – Moodle USP: e-Disciplinas, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7543872/mod_resource/content/1/Aula%203%20-%20Poder%20Constituinte%20Atualizado.pdf.

[25] Poder Constituinte Originário. | Jusbrasil, https://www.jusbrasil.com.br/artigos/poder-constituinte-originario/877368511.

[26] Poder constituinte originário – Direito Constitucional – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/103308602/poder-constituinte-originario.

[27] A Constituição de 1988: uma Constituição de esperança, https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/45/179/ril_v45_n179_p155.pdf.

[28] Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, p. 91-92

[29] Formas de expressão do Poder Constituinte Originário, https://cadernodeprova.com.br/formas-de-expressao-do-poder-constituinte-originario/.

[30] Poder Constituinte Originário, outorga e convenção, https://cadernodeprova.com.br/poder-constituinte-originario-outorga-e-convencao/.

[31] Emenda Constitucional é a espécie normativa que introduz modificações no texto da Lei Maior. Podem ser de iniciativa do Presidente da República, de um terço dos deputados ou um terço dos senadores, ou ainda de mais da metade das Assembleias Legislativas do País. Para ser aprovada, uma Emenda precisa ter voto favorável de três quintos de todos os deputados e senadores, com duplo turno de votação em cada uma das casas. Estudaremos esse tema, mais detalhadamente, à frente.

[32] Teoria do Poder Constituinte – Direito Constitucional I – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/142634064/teoria-do-poder-constituinte.

[33] Poder Constituinte – Direito Constitucional I – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/86516412/poder-constituinte.

[34] O poder de reforma recebe, doutrinariamente, as mais diferen…, https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/6a3dc0ea-17.

[35] Isso porque, como já apontamos, a produção da normatividade em questão dá-se não pela emanação direta da soberania popular (o que se verifica no originário), mas por sua manifestação indireta.

Michel Temer observa: “Parece-nos mais convincente a expressão ‘Poder Constituinte’ para o caso de emanação normativa direta da soberania popular. O mais é fixação de competências: a reformadora (capaz de modificar a Constituição); a ordinária (capaz de editar a normatividade infraconstitucional)” (Elementos …, cit., p. 35).

[36] Leda P. Mota e Celso Spitzcovsky, Curso de direito constitucional, p. 2, justificando: “Em outro dizer, tendo em vista que a Ordem jurídica começa com a Constituição, o Poder que a elabora, logicamente, não pode ser jurídico”. – Poder Constituinte: traços essenciais – Exercite! – Emagis, https://www.emagis.com.br/area-gratuita/exercite/poder-constituinte-tracos-essenciais/.

[37] Análise da EC n.º 122/2022, a qual passou a prever … – Jusbrasil, https://www.jusbrasil.com.br/artigos/analise-da-ec-n-122-2022-a-qual-passou-a-prever-nomeacoes-aos-tribunais-superiores-ate-menos-de-70-setenta-anos-de-idade/1715585199.

[38] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 46.

[39] Guarda compartilhada. A desigualdade parental gira em torno … – Jusbrasil, https://www.jusbrasil.com.br/artigos/guarda-compartilhada-a-desigualdade-parental-gira-em-torno-do-poder-nao-em-torno-do-superior-interesse-das-criancas/169980136.

[40] Limites ao Poder Constituinte Derivado Reformador, https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/44298/limites-ao-poder-constituinte-derivado-reformador.

[41] Como exemplo, a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) se insurgiu contra a proposta de criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no bojo da denominada Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Alegava a AMB que a instituição do denominado “controle externo do Poder Judiciário” malferiria a cláusula da divisão do poder do Estado. Em que pese o órgão de controle resultar em alguma mitigação da margem de liberdade da magistratura nacional, em momento algum a instituição do CNJ significou desvirtuamento da cláusula pétrea ventilada.

[42] Tal entendimento é sustentado pela construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que pode ser considerada uma mutação constitucional, como veremos a seguir. O STF (1999) já decidiu no seguinte sentido: “a proposta de emenda tendente a abolir a licença maternidade a que se refere o art. 7º, inc. XVIII, da CF não será objeto de deliberação”. Trata-se, portanto, da extensão da proteção constitucional máxima a um direito social das trabalhadoras.

[43] SAMPAIO, Nelson de Souza. O poder de reforma constitucional, 3 ed. São Paulo: Nova Alvorada, 1995.

[44] Na Ordem Constitucional anterior (1967-69) o quórum era de 2/3.

[45] Celso Bastos, ao tratar do poder constituinte estadual, observa que sua manifestação é tida, normalmente, por constituinte. “Contudo, as diferenças que apresenta com o poder constituinte nacional são de tal monta que parece impróprio conservar-se o mesmo nome para realidade tão díspares. O único ponto comum entre o poder constituinte nacional e o chamado poder constituinte estadual é que ambos se reúnem para elaborar uma Constituição. Tudo o mais são diferenças”. Entre elas, o autor observa que “o poder constituinte originário, o que elabora a Constituição Federal, é soberano, enquanto o poder constituinte estadual é autônomo. O primeiro não está subordinado a nenhuma limitação jurídica, o segundo atua entro de uma área de competência, delimitada pela Constituição Federal”. (Curso de Direito Constitucional, p. 306)

[46] O Distrito Federal, nos termos do art. 32 da CF, é regido por Lei Orgânica, observados os princípios da Constituição Federal, votada em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias entre as votações, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, que a promulgará. O STF já reconheceu que a Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário que equivale às Constituições promulgadas pelos Estados Membros (RDA, 197/215), in

CHIMENTI, Ricardo Cunha, CAPEZ, Fernando, ROSA, Márcio Fernando Elias e SANTOS, Marisa Ferreira dos – P. 19.

[47] AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 – p.14-15

[48] Op. cit. – P. 59o.

[49] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves – CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL – 29ª ed. – Saraiva – São Paulo – 2oo2 – P. 28.

[50] Segundo anota Bu1os, 1embrando Georges Burdeau (Traite de science politique, v. 4, p. 247, 290 e ss.), “é chamado de difuso porque não vem formalizado nas constituições. Mesmo assim, está presente na vida dos ordenamentos jurídicos” (Curso … , p. 316).

[51] Gilmar F. Mendes, Inocêncio M. Coelho, Paulo G. G. Branco, Curso de direito constitucional, p. 220.

[52] Evolução do sentido da palavra no tempo

[53] FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição. São Paulo: Max Limonad, 1986 – p.10

[54] BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997.

[55] BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.

[56] BULOS (2007) – Op. cit. pp 318-320

[57] Assim, “o conceito de casa estende-se ao escritório de empresa comercial” (STF, RE 331.303 AgRg-PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça de 10 fev. 2004).

[58] CARVALHO Kildare Gonçalves, Direito constitucional … , 13. ed., p. 277.

[59] RODRIGUES Mauricio A., Poder constituinte supranacional: esse novo personagem, p. 96, apud Kildare G. C., op. cit., p. 276-277.

[60] Carlyle Popp, A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da constituição federal sobre os direitos adquiridos, Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 29, n. 113, p. 87-88, jan./mar. 1992.

[61] Op. cit. – p. 20.

[62] Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Junior, Curso de direito constitucional, p. 13-14.

[63] Trata-se da Lei Orgânica do Distrito Federal, de 08.06.1993, publicada no DODF de 09.06.1993, cujos arts. 1º e 2º, corroborando o preceituado na Lei Maior, prescrevem que o DF, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais, reger-se-á pela referida Lei Orgânica e integrará a União indissolúvel da República Federativa do Brasil (cf.: <http://www.cl.df.gov.br>).

[64] Poder Constituinte – Direito Constitucional I – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/86516412/poder-constituinte.

[65] Este, inclusive, parece-nos ser o entendimento de Ivo Gabriel ao longo de sua obra Constituição estadual, especialmente p. 112-114, ao conceituar poder constituinte decorrente.

Pesquisa e compilação – Prof. Artur Cristiano Arantes

Homepage – https://professorarturarantes.com/