Projeto de pesquisa apresentado à AVM Faculdade Integrada como parte integrante do conjunto de tarefas avaliativas para obtenção do título de Especialista em Docência da Sociologia, tendo como Orientador o Professor Paulo Renato Lima. 2015

AVM Faculdade Integrada – Artur Cristiano Arantes

SUMÁRIO

Introdução

Capítulo I

1. Breve histórico dos Pensadores Clássicos

1.1. O surgimento da Sociologia

1.2. Marx e a Educação

1.3. Durkheim – Educação como processo socializador

1.4. Max Weber e sua visão da Educação

Capítulo II

1. A compreensão da educação escolar

1.1. A Função Social da Escola

2. Conceitos de Igualdade, Diferença e Desigualdade

2.1. Igualdade e Desigualdade na Escola

3. A escola e a Sociedade

3.1. Escola Pública

3.2 – Escola Tradicional

Capítulo III

1. Doutrinação Ideológica e Política nas escolas

2. Valores Democráticos, Participação Social e Política

2.1. A Cultura

Conclusão

Bibliografia

O ENSINO DA SOCIOLOGIA E A INFLUÊNCIA DO SOCIALISMO IDEOLÓGICO

RESUMO

A sociologia possui uma infinidade de conceitos para identificá-la e explicá-la, diferenciando-a de outras ciências ou tipos de conhecimentos. O objetivo da sociologia é aumentar ao máximo o conhecimento do homem e da sociedade através da investigação científica. O objeto de estudo da sociologia é os fenômenos sociais, isto é, tudo aquilo que se refere às relações entre as pessoas, suas questões nos seus grupos sociais ou entre os grupos dinamizando a sociedade como um todo. O campo de estudo da sociologia é a sociedade como um todo, envolvendo todas as suas particularidades, sejam em características políticas, econômicas, sociais, culturais, históricas etc.

A sociologia convive constantemente em nosso dia a dia. Vivemos em sociedade, estamos sempre nos relacionando com outras pessoas através dos grupos sociais, quando não estamos em casa com o nosso grupo familiar, estamos na rua com o grupo de amigos ou na escola nos relacionando com os colegas, enfim estamos sempre nos relacionando socialmente. Fazemos parte de um sistema estrutural e conjuntural no qual precisamos compreender e descobrir que muitos fatos (“problemas”) que ocorrem em nossa vida diária esta ligada às condições sociais. É neste conjunto de ralações sociais que a sociologia busca compreender e explicar a sociedade, nossa complexidade, antagonismo, harmonia, crises etc.

É com esses conceitos que se desenvolve este trabalho, no sentido de expor o que a Sociologia clássica pode nos ensinar e os desvios dessa disciplina por influência ideológica de governo de momento. Correntes ideológicas que produzem a confusão entre Sociologia e Socialismo, deixando antever que a disciplina serve única e tão somente a ideologização política partidária. Cremos que os conteúdos aqui apresentados são suficientes para a reflexão do leitor e sua iniciação à discussão de temas cujo conhecimento é imprescindível tanto à formação do educador quanto à do educando.

Procurou-se apresentar uma breve introdução à Sociologia com a proposta de constatar que a reflexão sobre os fenômenos sociais tem uma longa tradição, muito anterior ao surgimento da Sociologia como ciência. Buscou-se também a compreensão sobre qual foi a questão social que colocou a sociedade em um plano de análise científica e como emerge a educação nesse cenário. Sobretudo, tentar reconhecer que existem diferentes processos de socialização, educação e cultura e que cada grupo social organiza maneiras diferentes de ser, segundo sua história, diante da qual se propõe constituir conhecimentos sobre o tema da diversidade cultural como elemento de reflexão na formação de professores e de professoras. Procuramos organizar uma perspectiva de como se reflete na educação a necessidade de atender às mudanças sociais e às permanências sociais resultantes da dinâmica da globalização.

RESUME

Sociology has a multitude of concepts to identify it and explain it, differentiating it from other types of science or knowledge. The aim of sociology is to maximize the knowledge of man and society through scientific research. The sociological object of study is social phenomena, that is, everything that relates to relationships between people, their issues in their social groups or between groups mobilizing the society as a whole. The sociology field of study is society as a whole, involving all its peculiarities, whether on political characteristics, economic, social, cultural, historical etc.

Sociology lives constantly in our day-to-day. We live in society, we are always in a relationship with others through social groups, when we are not at home with our family group, we are in the street with a group of friends or school linking in with colleagues at last we are always relating to socially . We are part of a structural and economic system in which we need to understand and find that many facts (“problems”) that occur in our daily life is linked to social conditions. It is this set of social ralações that sociology seeks to understand and explain society, our complexity, conflict, harmony, crises etc.

It is with these concepts that develops this work in order to expose what classical sociology can teach us and deviations of this discipline by ideological influence of time of government. Ideological currents that produce confusion between sociology and socialism, prefiguring that discipline serves one and only ideological rhetoric partisan politics. We believe that the contents hereof are sufficient for the reader’s reflection and its introduction to the discussion of subjects of which knowledge is essential both to the formation of the educator regarding the student.

He tried to give a brief introduction to sociology with the proposal noting that the discussion of social phenomena has a long tradition, long before the emergence of sociology as a science. It also sought the understanding of what was the social issue that put society on a scientific analysis plan and emerges as education in this scenario. Above all, try to recognize that there are different processes of socialization, education and culture and that each social group organizes different ways of being, according to his story, before which plans to establish knowledge on the subject of cultural diversity as a reflection element in teacher training and teachers. We seek to organize a perspective of how education is reflected in the need to meet social changes and social stays resulting from globalization dynamics.

INTRODUÇÃO

Durante os séculos XVIII e XIX as relações humanas passaram por importantes mudanças, houve mesmo um novo referencial de vida. Em meados do século XVIII acontece o início da Revolução Industrial, na Inglaterra, que mudou por completo e definitivamente as relações de trabalho, e se espalharia para o mundo no século seguinte. Ao final deste mesmo século, a Independência Norte-Americana e a Revolução Francesa, que mudaram a forma dos povos a se organizarem politicamente. Todas essas importantes mudanças no modo de ser das sociedades envolvidas, por óbvio, trouxe também outros meios de conflitos que vão dar origem a outros meios de organização das camadas sociais então existentes.

No século XIX essas modificações das relações sociopolíticas dão origem a novas correntes de pensamentos, como na Inglaterra a chamada Escola Clássica ou de Manchester, que foi a responsável pela expansão das ideias do chamado Liberalismo Econômico. Esta corrente defendia ideias como a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, da auto regulagem do mercado etc. Teve grandes pensadores como Adam Smith (1723-1790), Thomas Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), dentre outros.

Só que os predicados de uma teoria revolucionária também estavam contidos nas obras de alguns desses eruditos ingleses, que estudaram as condições materiais do homem, e embora estes tivessem sido burgueses, suas realizações no estudo de um campo especial das atividades do homem levaram à criação da ciência da Economia Política. Esta por sua vez acarretou a descoberta da estrutura classista e social da sociedade e à fixação de certas fases do desenvolvimento econômico da humanidade. (MYNAYEV: 1967, 19)

Embora tenham desenvolvido essas ideias, eles não revelaram a verdadeira natureza das relações capitalistas, e em particular, as profundas contradições existentes neste sistema, bem como jamais se preocuparam em analisar as relações e a luta de classes. (MYNAYEV: 1967, 19).

Grandes pensadores utopistas do século XIX, como por exemplo, Henri Saint-Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), Louis Blanc (1811-1882), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), surgiram na tentativa de resolver esses problemas. Eles afirmavam que a sociedade estaria avançando para uma nova realidade, onde a principal virtude seria o trabalho, e não o lucro e o egoísmo. A exploração seria substituída pelo cooperativismo e a justiça social seria finalmente estabelecida.

Saint Simon desenvolveu uma teoria notável para o seu tempo, segundo a qual a tarefa fundamental de toda sociedade seria satisfazer as necessidades fundamentais de todos os seus membros, uma sociedade onde não haveria ociosos nem exploração, seria uma sociedade de associação de produtores. Suas ideias combinavam propriedade privada com planejamento centralizado. Porém, nem ele nem seus discípulos sabiam nem conheciam os meios realistas que permitissem a colocação das suas ideias em prática, nem mesmo compreendiam a significação da luta de classes, a maior força propulsora da história. (MYNAYEV:1967, 22-23).

Neste mesmo diapasão também a Igreja Católica, observando o avanço de movimentos sociais que questionavam a estrutura exploradora capitalista, percebeu que não poderia ignorar esse grave problema social, então tentou intervir e se posicionar diante da situação, culminando em 1891 com o Papa Leão XIII e sua publicação: a Encíclica Rerum Novarum. (EDUCAR: 2002, 240). Ela reconhecia a propriedade privada, condenava o lucro fácil à custa do operário, que não deve ser considerado um simples instrumento de cobiça do patrão ganancioso, mas uma pessoa humana, com direitos inalienáveis, dentre os quais o de ter justo salário (GUSMÃO: 2006, 201). Diante disso, podemos concluir então que se fazia crítica ao capitalismo e exploração excessiva, mas, por outro lado, também se posicionou totalmente contrária as ideias socialistas que estavam surgindo (MAGELA: 2007, 23).

Neste contexto nasce a Sociologia como ciência de estudo da sociedade e o Socialismo como ideologia política de transformação desta sociedade e contrária ao Liberalismo/Capitalismo.

Socialismo como doutrina política e econômica se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição de riquezas e propriedades tendo na figura de Karl Marx, um dos principais filósofos do movimento. Este afirmava que o socialismo seria alcançado a partir de uma reforma social, com luta de classes e revolução do proletariado, pois no sistema socialista não deveria haver classes sociais nem propriedade privada. Portanto o sistema socialista é oposto ao capitalismo, cujo sistema se baseia na propriedade privada dos meios de produção e no mercado liberal.

Já a Sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. É uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. O objeto de estudo da sociologia engloba a análise dos fenômenos de interação entre os indivíduos, as formas internas de estrutura (as camadas sociais, a mobilidade social, os valores, as instituições, as normas, as leis), os conflitos e as formas de cooperação geradas através das relações sociais.

Por se tratar, a Sociologia, de estudo de determinada sociedade apontando, muitas vezes, suas contradições, aproveitam-se desta ciência, os ideólogos do socialismo, para impor seus ideais como única forma de mudar o status quo existente. Pois certo de que direito tenham de expressar sua ideologia, o que entendemos por errado é servir-se da Educação (Sociologia) como meio gramsciano de pregação ideológica da mudança da cultural na sociedade em direção ao socialismo para, mais tarde, poder ser feita uma revolução comunista e através dela assumirem o poder. É dessa ideologização que trataremos, pois é ela que leva a Sociologia a esse projeto tenso e contraditório e por vezes proscritas por estar a serviço de outros interesses que não o de uma ciência social. A sociologia deve-se ater ao estudo das relações de formalidade presentes na vida e nas sociedades e não determinar regras de conduta humana.

Assim é que no capítulo I trataremos de um breve histórico dos pensadores clássicos representantes do surgimento da Sociologia relacionando-os a educação, ou seja, seus pensamentos quanto à educação.

No capítulo segundo trataremos da aplicação da Sociologia na educação escolar como processo humanizador do aluno e a escola como a instituição responsável por esse processo. Também destacaremos os conceitos de igualdade, diferença e desigualdade na sociedade e principalmente dentro das instituições de ensino. Ainda neste capítulo segundo trataremos do tema escola e sociedade com breves considerações históricas e da escola tradicional e escola pública.

Por fim no capítulo três trataremos especificamente da influência da literatura e dos órgãos governamentais atuais na ideologização do ensino da Sociologia trazendo alguns exemplos de livros adotados por nossas escolas sob a influência do MEC, para concluir que há claramente uma influência do socialismo utilizando-se do ensino da Sociologia Ciência deturpadamente.

CAPÍTULO I

1. BREVE HISTÓRICO DOS PENSADORES CLÁSSICOS

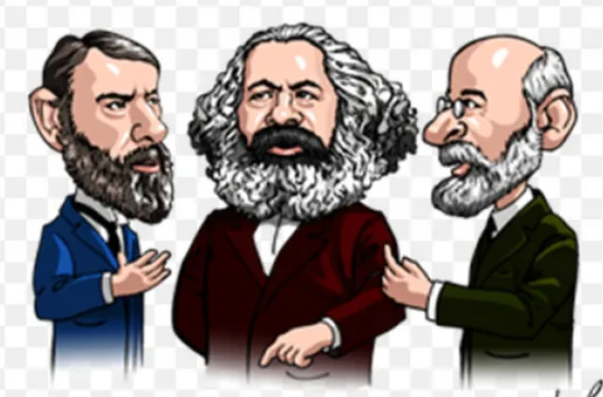

Três são os autores considerados clássicos para a Sociologia[1] e para sua compreensão. São eles: Karl Marx (1818 – 1883), Max Weber (1864 – 1920) e Emile Durkheim (1858 – 1917). Podemos considerá-los (não necessariamente nesta ordem) como os reais fundadores da Sociologia. Todos eles têm uma análise diferente do capitalismo segundo suas teorias e referenciais. Podemos nos identificar com a leitura de um ou de outros, pois levemos em consideração que algumas interpretações da sociedade (por eles) são excludentes uma da outra, principalmente na forma como compreender a educação, como veremos.

Karl Marx era alemão e viveu no período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam e eram operadas por assalariados e este é o ponto de partida da análise deste pensador. Na visão de Karl Marx uma sociedade se identifica pelas relações de produção, ou seja, como os Seres Humanos transformam o mundo pelo trabalho e sobretudo pela relação com os meios de produção[2]. Marx está preocupado em entender como é a sociedade capitalista e como se dá a produção nesta sociedade e quais as relações que se estabelecem entre as pessoas (aqueles que detém os meios de produção e aqueles que tem que vender sua força de trabalho). Quanto à questão da educação veremos adiante em tempo oportuno.

Karl Marx, é considerado o principal pensador do socialismo, para ele esse regime surge a partir do capitalismo e seus meios de produção, tendo seu controle desempenhado pelo proletário, assim como o Estado, que posteriormente seria extinto, dando origem ao comunismo que corresponde a uma sociedade sem governo, polícia, forças armadas entre outros, além de não possuir classes sociais e economia de mercado.

Émile Durkhein[3] É considerado um dos mais notáveis sociólogos franceses. Estudou na École Normale Supérieure, em Paris. Publicou várias obras, entre as quais estão: A divisão social do trabalho (1893), Montesquieu e Rousseau: précurseurs de La Sociologie (s/d), As regras do método sociológico (1895), Educação e sociologia (1978).

“Exagerar é a minha profissão”. Foi essa a resposta de Max Weber a um colega chocado com sua veemência num debate. Ela diz muito a respeito de sua figura humana e da sua obra. O contato apaixonado com os grandes problemas políticos do dia, a busca incansável do conhecimento através de uma erudição sem paralelo nas ciências sociais do Século 20, a intensidade da dedicação à pesquisa e à reflexão metodológica, o ímpeto exacerbado das investidas contra o que lhe parecia errado, estão presentes no mais exagerado grau na sua vida e obra (COHN, 1989, p. 7)

Por certo que a temática deste ensaio não é discorrer extensamente sobre esses pensadores, suas biografias e obras, mas apenas apresentá-los brevemente. Suas contribuições para o Ensino, principalmente desses dois últimos, esmiuçaremos adiante na medida em que desenvolvermos nossos escritos.

1.1. O surgimento da Sociologia

A Sociologia como ciência surge no século XIX, porém, ao longo da história, os homens nunca deixaram de observar e refletir sobre as sociedades e os agrupamentos em que viviam.

A modificação radical das concepções da vida social e das atitudes humanas, em virtude do surgimento da industrialização, é uma característica que marca a diferença no teor das preocupações com a sociedade e que distingue da abordagem da Sociologia e o pensamento social anterior a ela.

Também o crescente interesse na aplicação dos métodos das ciências naturais as questões humanas, ou seja, a tentativa de se classificar e medir fenômenos humanos. Essas questões estimularam a busca de novas formas para analisar a sociedade.

Os fenômenos sociais, dependentes das ações humanas, dotado de forças próprias, evidenciou a inadequação dos modos por meio dos quais os fenômenos sociais eram abordados. A pobreza deixou de ser entendida como um fenômeno natural, um castigo da natureza ou do divino e sim como o resultado da ignorância e da exploração humana. As análises sociais passaram a ocupar lugar importante na nova ciência da sociedade, a Sociologia

O levantamento social não surgiu apenas da ambição de aplicar os métodos das Ciências Naturais ao mundo humano, surge sim de uma nova concepção dos problemas sociais e, também, foi influenciado pelas possibilidades materiais da sociedade industrial. Um levantamento social da pobreza ou de qualquer outro problema social só tem sentido se for pautado na possibilidade de que algo poderá ser feito para remover ou diminuir tais males.

A chave das coisas: “quem dança não conspira” A miséria pública é enorme em Paris; o pão é muito caro, e receia-se mesmo que venha a faltar. Não se pode dar um passo na rua sem ter o coração partido pelo aflitivo quadro da mendicidade; a cada instante encontram-se operários sem pão e sem trabalho, e com tudo isso, quanto luxo! Quanto luxo! Ah, como é revoltante, quando a tantos indivíduos falta o necessário absoluto! A despeito da aflição geral, o carnaval é ainda bastante alegre, pelo menos, há muitos bailes, públicos e particulares. Ouvi mesmo dizer por pessoas bem sensatas que se dançou neste inverno como nunca. Quanto a mim, não posso imaginar como uma gavota[4] ou um minueto façam esquecer que mais de trinta mil seres humanos não tenham o que comer. Não posso imaginar que se seja tão indiferente, a ponto de se divertir loucamente em meio a todos esses desastres. Os governos não se incomodam de maneira alguma com esta frivolidade, porque, segundo a observação judiciosa que ontem ouvi de uma senhora muito bonita, muito amável e que, no entanto, pensa “quem dança não conspira”. Esta expressão, que é mais profunda do que parece, dá bem a chave das coisas (COMTE apud MORAIS FILHO, 1983, p. 8).

A Sociologia não é obra de um só homem, ela organiza-se partir de três revoluções que deram origem a sociedades inteiramente novas: a Revolução Científica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, assim, ela representa o resultado do processo histórico, intelectual e científico que teve seu apogeu no século XVIII

Sob a perspectiva social, o resultado visível provocado por essas revoluções foi um rápido processo de urbanização que resultou na degradação do espaço urbano e do meio ambiente, bem como na destruição dos valores tradicionais. Ao lado dessas transformações, ocorria a exploração do trabalhador, que tinha uma jornada com mais de 16 horas de trabalho em média, sem direitos trabalhistas hoje conhecidos. Também, a exploração do trabalho das mulheres e das crianças, que eram submetidas a condições piores do que aquelas enfrentadas pelos homens.

1.2. Karl Marx e a Educação

A Educação não foi o tema central do pensamento de Karl Marx (e Engels), mas aparece nas preocupações suas sobre a construção do homem plenamente desenvolvido em suas potencialidades físicas e espirituais, não subjugado ao domínio do capital (FERREIRA Jr; BITTAR, 2008, s/p).

Marx sempre procurou destacar o mundo do trabalho, mas a educação acaba por aparecer em seus pensamentos por meio de sua preocupação com a construção de um indivíduo que possa desenvolver suas potencialidades e que isso ocorra com a libertação do domínio do capital. Assim, há uma preocupação deste pensador em analisar como é que a educação pode atuar no sentido de transformar este ser humano em um indivíduo crítico e que perceba as relações que estão por trás da sociedade industrializada (capitalista) e percebendo suas contradições. Portanto, um indivíduo que possa desenvolver plenamente suas potencialidades. É neste sentido que aparece a sua preocupação em pensar qual seria o papel da educação. É uma educação, de certa maneira, otimista, pois acredita na humanização do Ser Humano. Assim, ainda que focado no mundo do trabalho, nas relações da sociedade capitalista, encontram na educação uma via de formação de um indivíduo mais humanizado.

Na sociedade capitalista, analisada por Marx, portanto, a educação tem papel decisivo, embora não tenha uma reflexão sistemática sobre e educação. A tendência maior de seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea que, no entender destes, estaria voltada a reprodução de condições já dadas de vida social e não suficientemente voltada para criar indivíduos capazes de ir além e transcender.

Foi na esteira da combinação entre escolaridade e trabalho que Marx formulou o cerne de sua concepção educacional, ou seja, o entendimento de que era possível, por meio da educação, aliada a praxis social, formar o homem novo, consciente das suas potencialidades (FERREIRA Jr; BITTAR, 2008, s/p).

Ou seja, Marx atribui um papel importante à educação na medida em que ela pode tornar o homem mais humano, ou seja, nós nascemos biologicamente seres humanos, mas nós nos construímos humanos ao longo do nosso processo de vivência na sociedade e isto se dá por meio do desenvolvimento de nossas potencialidades. Para Marx isso alia a escolarização com o mundo do trabalho, com a praxis social. Essa praxis é mais do que simplesmente participar da sociedade, é sim, participar de maneira crítica e consciente. Portanto, a humanização tem o papel de tornar o ser humano pleno de suas potencialidades e é neste sentido que Marx é um otimista em relação à Educação.

Assim, a educação fundamentada no pensamento marxista é uma educação que instrumentaliza o sujeito para que na prática social lutar contra o sistema. A humanização proposta por Marx é muito mais profunda do que as pessoas têm por senso comum, é garantir que o homem se torne efetivamente homem no desenvolvimento pleno das possibilidades pessoais e sociais.

1.3. Durkheim – Educação como processo socializador

Durkheim vê a sociologia como um processo socializador. Nascido na França em 1858 viveu o momento da consolidação do capitalismo na Europa, e morreu em 1917.

É importante situar o momento em que surge o pensamento de Durkheim, pois que a formulação de sua teoria se dá neste momento em que as sociedades estão se consolidando como sociedades capitalistas na Europa, a segunda Revolução Industrial. Daí devermos observar seus pensamentos os situado no tempo.

A questão que este pensador procura responder é: “Que laços se formam entre os homens e que constitui a sociedade?” Durkheim vai analisar e caracterizar a sociedade tentando explicá-la através do conceito de fatos sociais. Fatos sociais, para Durkheim, é o conjunto de regras e normas, padrões de conduta e valores externos anteriores aos indivíduos. Externos e anteriores, pois que, para ele, os valores e as condutas não nascem com as pessoas, mas sim, os vamos construindo ao longo de nossa socialização, ou seja, já existiam antes de nós e continuarão a existir após. Por isso a Educação tem um papel importante, de como fazer que isso que é externo e anterior ao indivíduo, passe a fazer parte da vida, do comportamento e do modo desse indivíduo se colocar e atuar na sociedade.

Durkheim vai afirmar que para os indivíduos se colocarem desta forma na sociedade eles vão precisar da coação, ou seja, não é algo que se dá espontaneamente, ela é necessária para que os indivíduos queiram viver sob normas e regras às quais eles não têm o poder para modificá-las. Destaca, também, que as escolhas que realizamos na vida em sociedade têm limites na forma como esta sociedade se organiza, nas regras impostas por esta sociedade, pela fronteira do social, assim, quem ultrapassa esses limites sofre as consequências e punições. Desta forma ele enxerga a sociedade como um todo harmônico, funcionando harmonicamente e quando esta harmonia é quebrada por alguém que ultrapassa os limites recebe algum tipo de sanção como punição.

Para Durkheim há uma grande necessidade de obediência as regras. Para ele a sociedade é um todo harmônico e organizado coletivamente e para que isso funcione devem existir regras que organizem esta sociedade, daí sua ênfase ao coletivo, das pessoas viverem sobre regras comuns e obedecerem a tais regras. A organização é um fator importantíssimo para Durkheim, pois leva ao bem-estar na medida em que todos estão sob ela e obedecem às exigências sociais, as leis que organizam a vida social. Assim atendidas essas regras temos a segurança.

Em outras palavras, ele tinha a concepção de que qualquer sociedade, em especial àquela em que vivia, todas deveriam estar impecavelmente organizadas e todos nela estivesse bem ao mesmo tempo em que obedecem às exigências do conjunto.

Para este pensador a escola tem uma natureza socializadora, é uma instituição privilegiada para a inserção do indivíduo no espaça público. A importância da ação socializadora e ser empreendida pelas gerações adultas sobre os imaturos (DURKHEIM, 1975, apud Sposito, 2003). É a maneira pela qual o ser humano incorpora as regras e condutas sociais imprescindíveis à organização.

O sistema educacional tem papel central, pois é o local por excelência em que os jovens são apresentados às orientações que a sociedade espera deles, a visão é a de formação de cidadãos integrados na sociedade (disciplinados para alguns), o que não significa, necessariamente submissos. Durkheim não era avesso a exigências democráticas, mas era um homem com uma visão extremamente severa. O mais severo dos grandes pensadores clássicos.

Dentro do pensamento de Durkheim, a moral e a disciplina eram essenciais. A moral é um conjunto de regras definidas e especiais que determinam imperativamente a conduta. Supõe um indivíduo com disposições internas para viver de maneira regular de acordo com essas regras. O adulto “normal” gosta da regularidade. Assim, a moral é essencialmente uma disciplina. (FERNANDES, 1994).

Portanto, ao se pensar em uma sociedade organizada, essas regras assumem importância crucial pois são elas que vão garantir a organização da sociedade. É a escola, o sistema de ensino, que cria essas disposições internas no indivíduo para conviver com essas regras. Ainda neste sentido, para Durkheim, a moral deveria ser explicada e ensinada como uma ação deliberada, planejada e pensada das gerações adultas sobre as novas gerações, substituindo o lugar até então assumido pelos sistemas religiosos na formação das representações e da consciência coletiva. O ensino da moral seria a ação privilegiada da escola (SPOSITO, 2003).

São regras morais ditadas pela sociedade e não pela religião. É o que Durkheim define como espírito de adesão ao grupo, ou seja, sentir que faz parte de alguma coisa e gostar de fazer parte, é algo que lhe faz bem, pois o homem como ser social realiza sua natureza na vida coletiva. É Princípio da vida em sociedade, o respeito das regras existentes, é o início do espírito de disciplina, é saber qual é a regra e o porquê desta, assim saber questionar.

Mas Durkheim não se ateve apenas a escola no que tange a moral. Para ele rudimentos da moral poderiam ser ensinados pelo grupo familiar, mas seriam limitados pela intensidade das relações afetivas. Assim, a escola, por seu caráter impessoal e público do aprendizado da disciplina e da autoridade da regra, a descoberta da alteridade e o uso da razão seriam assegurados pela ação do professor, na condição de mediador entre a criança e o mundo social. (SPOSITO, 2003). O trabalho que a escola realiza dentro da educação moral é muito mais profundo e muito mais adequado à vida em sociedade.

Este é o pensamento de Durkheim, pois é dentro da escola que vão se formar as pré-disposições internas para que se consiga viver e conviver dentro de um mundo de regras e aceitarem esse mundo de regras. Quando olhamos para a escola, ela própria é permeada por regras. Portanto, a escolarização na perspectiva durkheiniana traz um aprendizado importantíssimo da convivência social

1.4. Max Weber e sua visão da Educação

Max Weber viveu de 1864 a 1920 e sua importância para o pensamento sociológico no século XX é indiscutível. Para Weber a sociedade é um sistema de poder que está presente em todos os níveis desta sociedade desde as relações de classes até as relações entre governados e governantes. Também está presente nas relações mais intimas como as relações cotidianas da família ou com amigos e nas relações profissionais na empresa. Assim, para este pensador a sociedade se constitui a partir dessas relações, para ele a ênfase está na ação individual, ou seja, como o indivíduo estabelece essas relações dentro da sociedade.

Em resumo, a sociologia é constituída de ações sociais realizadas por indivíduos, no seu entender não se trata de uma ciência dos grupos, mas sim, dos indivíduos agindo socialmente, então quando um indivíduo age em relação ao outro se tem a relação social.

A ação social de Weber é diferente do fato social de Durkheim (ação que se tem que realizar sob pena de sofrer sanção se não, ou seja, diz respeito ao coletivo), a ação social é centrada no agente. Exemplificando, “eu vendo, você compra”, “eu mando você obedece”, “eu pergunto você responde”, são ações individuais, mas que se forma uma relação social.

Weber enxerga a organização do Estado por meio da burocracia moderna que é própria do capitalismo (Weber escreve numa época que o capitalismo se consolida na Europa), ele entende que a burocracia é a forma que o Estado tem de se organizar. Burocracia é um sistema que se caracteriza, para Weber, pela hierarquia, por documentos escritos que são a base da administração, pela exigência de treinamento especializado e completo as pessoas que exercerão funções de estado, a capacitação para o trabalho e o ensino técnico e especial de regras a serem observadas na função pública. Assim, a burocracia é fundamental para que se organize um estado capitalista na visão deste pensador. O modo de produção de uma fábrica é na visão de Weber uma manifestação da racionalização típica do funcionamento interno do capitalismo, ele vê essa forma de organização em muitos aspectos da sociedade (capitalista).

Dentro de sua concepção de sociedade Weber analisa a educação como sendo relacionada com as dominações, ou seja, relaciona os tipos de educação com os tipos de dominação legitima que existem na sociedade. Ele identifica três tipos de educação; (1) tipo carismático; (2) tipo tradicional; e (3) tipo burocrático.

A educação carismática visa o “despertar do carisma”, ou seja, “qualidades heroicas ou dons mágicos”. É um tipo de educação que corresponde a uma dominação ligada à ação socioafetiva, predominante em sociedades pré-capitalistas. Visa, portanto, despertar um dom que está no indivíduo, um dom individual fortemente marcado pelas questões afetivas (VIANA, 2004, s/p).

Weber entende a educação tradicional visa educar “um tipo de homem culto” cuja natureza de sua cultura vai depender do ideal, do estamento, ao qual ele pertence. Então a educação neste sentido, ela visa preparar o indivíduo (aluno) para “uma conduta de vida”, ou seja, terá que se comportar, de ter um modo de agir e de se inserir na sociedade que vai estar de acordo com o grupo a que pertença, seja religioso ou mundano (VIANA, 2004, s/p).

Por fim a educação racional burocrática visa o “treinamento” e a transmissão do conhecimento especializado e correspondente ao tipo de dominação burocrática. É uma educação presente nas sociedades capitalistas que visa o treinamento para finalidades práticas, úteis à administração pública e privada, além de outras instituições sociais. Ou seja, a sociedade precisa de pessoas aptas a exercer cargos e funções sociais, então essa educação vai atuar neste sentido (VIANA, 2004, s/p).

Assim como Marx e Durkheim, Weber também pensou na educação como sendo fundamental para duas coisas; (1) para todo ser humano a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo; (2) por outro lado o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua Nação.

Embora não tenha, Weber, grande obra em sociologia da educação, mas seu tipo de enfoque que contribui para o pensamento dos fenômenos da educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica da sala de aula, quais são os agentes, como orientam suas ações e o que resulta dessas ações. será que o que resulta é, sem sombra de dúvidas, mais conhecimento, ou que tipo de conflito resulta dessa relação.

Concluindo, podemos questionar o que há de bom num grande autor clássico? Permite ele ver o mundo com certo tipo de foco que permita formular perguntas específicas e importantes dentro de seus horizontes.

Se quiser analisar grandes processos históricos, tendências de uma sociedade como um todo, grandes processos de mudança e a localização de novos agentes de mudança possível, tem que se pensar em Marx.

Marx quando vai analisar a construção da categoria trabalho ele vai dizer: toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move a estrutura social (Antonio Carlos Mazeo – UNESP Marília).

Se o objetivo é saber quais são as formas de organização e integração de uma sociedade como um todo, quais são os pontos em que isso revela falhas e sobretudo de que maneira os integrantes dessa sociedade são levados a internalizar as exigências dessa sociedade, tem que se pensar em Durkheim.

Isso porque Durkheim considera o homem como um ser social e por isso ele realiza sua natureza na vida coletiva e isso lhe trás satisfação eis que só, para Durkheim ele não seria plenamente homem (Raquel Weiss).

Agora se seu problema é saber qual é a dinâmica gerada por agentes que perseguem propósitos, interesses, tem objetivos e atribuem significado a esse objetivo na sua relação com outros agentes, tem que se pensar em Weber, porém não ortodoxo (Prof. Gabriel Cohn).

CAPÍTULO II

1. A SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Início com uma indagação: qual a contribuição que a Sociologia nos traz para a compreensão da educação escolar, e para responder esta questão vou basear-me no texto da Professora Marília Freitas de Campos Tozoni-Reis.

O processo educativo é um processo em que todos os seres humanos, que nascem inacabados do ponto de vista de suas características humanas, são produzidos, construídos, como humanos. É um processo histórico-cultural de tornar humanos os seres humanos (TOZONI-REIS)[5].

Quer dizer, a autora, que embora ao nascermos sejamos biologicamente seres humanos ainda somos incapazes de ter o comportamento que se espera de um indivíduo em sociedade. Somente depois de um longo percurso de aprendizagem é que de fato seremos capazes de viver como humanos, com base em nossa história e em nossa cultura.

Este é o ponto de partida dos estudos da Sociologia sobre a educação, e por isso frise-se que para a Sociologia a educação é um longo processo que nos humaniza. Esta definição, nos trás uma questão importante: afinal como podemos saber se um ser humano se tornou humano? Para a Sociologia (da Educação), o ser humano é realmente humano quando se torna consciente da realidade social em que vive e capaz de atuar na construção e transformação dela.

No transcorrer da história, essa função educadora foi assumida por diversas instituições, como o clã, a tribo, a família, em diferentes momentos da sociedade. A partir do final da Idade Média é a escola que assume essa função, em razão das profundas alterações nas formas de organização da sociedade que marcam esse período da história. No mundo da modernidade surgem inúmeras novas práticas sociais e por óbvio novos papéis a serem desempenhados. A formação de novas classes sociais, as alterações profundas no modo de produção com a industrialização, ampliaram a necessidade de uma instituição especializada para a educação das crianças e jovens, daí surge a escola como hoje conhecemos.

Neste mesmo período, o surgimento e fortalecimento de Estados nacionais viram a reforçar o papel institucional da escola que se tornou importante local de integração cultural e fundamental para a manutenção dos Estados nacionais. Enfim, por tudo isso a autora citada afirma que a escola é de certa forma uma instituição moderna. Diversas e importantes mudanças ocorreram nesta época que caracterizaram o modernismo, o avança da ciência, da vida no campo para a vida nas cidades, a transformação dos meios de produção do feudal para o industrial, as monarquias absolutistas cedem lugar a democracia nas mãos da burguesia. “A escola, como parte desse projeto, também está enraizada e comprometida historicamente com a construção da democracia”. (TOZONI-REIS)

Até aqui, o texto que estamos de certa maneira reproduzindo é o processo de humanizar o ser humano e a escola é a instituição responsável por esse processo desde o início da modernidade.

A seguir é fundamental reconhecer que escola dissemina concepções de mundo dos grupos sociais que disputam o poder na hierarquia social e por isso, no entender da autora citada, não é uma instituição neutra. Assim, tendenciosamente, a escola pode “promover algumas ideias e valores e não outros”. Ora, se a escola promove algumas ideias e valores, então com a ajuda da Sociologia, poderemos identificar como essas ideias e valores tem colaborado na construção desta sociedade, e neste sentido a autora destacou três grandes funções da educação escolar: (1) Redentora, (2) Reprodutora e, (3) Transformadora.

De modo simplificado, a educação redentora é aquela que procura corrigir eventuais distorções da sociedade. Já as funções reprodutoras se manifestam quando as práticas educativas da escola reproduzem e legitimam as desigualdades sociais. Por fim as funções transformadoras ocorrem quando a educação escolar está prioritariamente comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Aqui entra em debate a questão do ensino se o que se considera “função redentora” é apenas uma distorção ou na verdade seja estrutural na sociedade moderna. Veja o exemplo da desigualdade social, para a educação redentora a desigualdade é uma distorção do sistema capitalista e por isso pode ser corrigida. Para o Socialismo ideológico a desigualdade é um problema (componente) estrutural do capitalismo, razão pela qual não pode ser corrigida apenas por meio do trabalho da escola.

Já em relação a “função reprodutora”, a principal crítica dos ideólogos do socialismo, é que além de legitimar as desigualdades sociais, ela livra a escola sobre qualquer responsabilidade sobre o fracasso da criança que é atribuído exclusivamente a própria criança com base nos conceitos de diferenças naturais entre as pessoas. Seria como se o aprendizado da criança pendesse apenas de seu mérito pessoal, ou seja, se o aluno não vai bem, não aprende e não progride, como esperado, a culpa só pode ser dele que não tem o dom necessário para ser um bom aluno. Nessa consideração ideológica, a função reprodutora causa como vítima o próprio aprendiz.

Já, de certa forma adentrando ao tema central dessa dissertação, a influência ideológica socialista no ensino da Sociologia, a autora a que estamos nos referindo, verbera que a “função transformadora”, que é resultado de uma teoria crítica de fundo marxista, é a única saída. Eis que concebe a educação como um processo de instrumentalização das pessoas para a prática e militância social transformadora. Isso ocorre por meio da aprendizagem crítica e reflexiva do saber elaborado pela cultura socialista. Somente por essa cultura se pode tornar os alunos “conscientes” e questionadores dos valores capitalistas que tornam a sociedade menos justa e igualitária. Para essa autora não há escola neutra assim como não há texto neutro, um e outro carregam intenções, defendem concepções de mundo e valores[6].

1.1. A Função Social da Escola

A escola é essencial a formação de novos cidadãos porque é a portadora dos saberes selecionados e considerados importantes por determinada sociedade e seus valores caros que orientam a vida dentro desta. A instituição escola tem enorme impacto no século XX, visto não ser uma instituição qualquer, eis que detém não só os conhecimentos, mas o que se considera importante para a vida em sociedade. Assim, os membros das novas gerações passam pela escola, e a influência da escola na vida infantil não é pequena.

Analisemos: as crianças e os jovens dedicam minimamente quatro horas diárias à escola por cinco dias da semana, em média nove meses por ano e ao menos doze anos de suas vidas (ensino básico e médio), o que convenhamos ainda é pouco. Mas, mesmo assim é um tempo em que a escola, como função social, recebe e “prepara” toda a população infanto-juvenil de uma sociedade. Em nosso País o ensino é obrigatório de forma que todos passarão pela escola (embora haja ainda crianças e jovens que não passaram pela escola). Portanto, a escola tem enorme peso na conformação e organização da sociedade.

A influência da escola prolonga-se para além do tempo de internação da criança e do jovem, em função de tarefas e atividades complementares exigidas, tais como o estudo propriamente dito, trabalhos de pesquisa individuais ou em grupos formando laços de amizades que extrapolam os limites da instituição. Assim, a influência da escola não está restrita ao ambiente escolar interno da instituição, estendendo-se para além do tempo que se permanece na escola.

Os anos escolares marcam a condição social da criança e do jovem, constituindo-se na porção “séria” de suas existências, implicando em compromissos e responsabilidades valorizados socialmente e que transcendem os laços da vida familiar ou comunitária (ENGUITA, 1989).

A função social da escola foi se alterando no passar dos tempos. Historicamente a escola foi assumindo novas responsabilidades ao longo do tempo, bem como sua extensão e abrangência. Se hoje dizemos que a sociedade é escolarizada que a escola é uma instituição de papel fundamental, lembremo-nos que nem sempre foi assim.

VILA (2007, p. 12), autor espanhol, destaca no trabalho de Enguita, três momentos de mudança nas relações entre a escola e a sociedade, as quais denomina como: (1) supra geracional, (2) Inter geracional e, (3) intrageracional.

O primeiro momento (supra geracional) localiza-se na antiguidade onde poucos e especiais tinham educação institucionalizada, tais como escribas e sacerdotes. A maioria das pessoas eram educadas pela família e comunidade pois o necessário para a vida social era possível de ser aprendido na própria vida cotidiana. Assim, pequeno alcance social da escola, ou seja, destinada apenas a funções diferenciadas, portanto, a escola tinha sentido elitista com alcance social mínimo.

O segundo momento da escola (Inter geracional) está localizado no período da Revolução Industrial. Nesse período, já vimos, a sociedade passa por grandes transformações, deixando de ser uma sociedade agrária para se tornar industrializada com desenvolvimento científico e tecnológico acentuado, o surgimento da imprensa, portanto novas necessidades educacionais se fazem necessárias.

Os pais, os avós, os familiares já não são mais capazes de transmitir tudo que se precisava saber para a vida na sociedade moderna, assim, parte da educação passa a ser desempenhada pela escola que passa a preparar o indivíduo para viver neste novo contexto social. A função social e a importância da escola, antes mais elitista, se alarga, passando a incorporar e acolher mais pessoas. Porém, se amplia apenas no nível elementar e a continuidade nos estudos vai depender de seleções (provas – meritocracia) e não eram todos que conseguiam, dependia de seu desempenho e rendimento. Os educadores comprometidos com a ideologia socialista já iniciam aqui suas críticas à escola, classificando-a de elitista e excludente, pois se a base era para muitos, o topo da educação (o que hoje é o ensino médio) era para poucos, assim não eram todos que conseguiam concluir sua escolarização, e menos ainda eram os que atingiam o ensino superior.

O terceiro momento (intrageracional), ocorre com as transformações aceleradas das sociedades que afetam enormemente a vida das pessoas. As novas gerações necessitam incorporar um mundo onde a informação e o conhecimento têm papel cada vez mais destacado e importante. Neste diapasão, só a formação inicial centrada na transmissão de conteúdos não é mais capaz de suprir as necessidades educacionais do indivíduo ao longo de sua vida. Torna-se necessário uma formação mais ampla e adequada às novas demandas da vida pós-moderna contemporânea.

Esse último é o momento atual, com uma sociedade de transformações rápidas, a inovação tecnológica faz com que ocorra mudanças em velocidade e a perda das certezas educacionais (como a garantia de emprego pós estudos) onde a escolarização era garantia de vida melhor. Por outro lado, faz com que a educação adquira papel importantíssimo onde não basta mais a educação inicial, o mundo de hoje cobra uma educação continuada. Se antes bastava o ensino básico, depois o médio, agora a universidade, e mais, a pós-graduação, e mais e mais. Tudo para poder “dar conta” das transformações vertiginosas da sociedade.

A escola, portanto, acompanha essas transformações sociais e necessariamente vai desempenhando diferentes papeis conforme a complexidade da sociedade. A relevância social das instituições vai depender da capacidade de se reorganizarem de acordo com os fins que se propõe. Esse é o desafio da escola de hoje, onde as mudanças se dão até mesmo dentro de gerações. Se antes as gerações repetiam as anteriores e depois as modificações se davam de uma geração para outra, hoje, as novas gerações se alteram dentro delas mesmas.

Professores e pais costumam prestar pouca atenção àquilo que não seja o conteúdo do ensino, isto é, da comunicação, e ele faz a maioria dos estudiosos da educação. Entretanto, apenas uma pequena parte do tempo dos professores e alunos na escola é dedicada à transmissão ou aquisição de conhecimentos. O resto, a maior parte, é empregado em forçar ou evitar rotinas, em impor ou escapar ao controle, em manter ou romper a ordem. A experiência da escolaridade é algo muito mais amplo, profundo e complexo que o processo da instrução: algo que cala em crianças e jovens muito mais fundo e produz efeitos muito mais duradouros que alguns dados, cifras, regras e máximas que, na maioria dos casos, logo esquecerão. As atitudes, disposições etc., desenvolvidos no contexto escolar serão logo transferidas a outros contextos institucionais e sociais, de forma que sua instrumentalidade transcende sua relação manifesta ou latente com os objetivos declarados da escola ou com seus imperativos de funcionamento. (ENGUITA, 1989, p.158)

2. IGUALDADE, DIFERENÇA E DESIGUALDADE (Conceitos)

As diferenças sociais têm por base as diferenças naturais ou as diferenças culturais. Basta um simples “olhar em volta” para observarmos que as diferenças são bastante claras, somos de etnias diferentes, culturas diferentes, gerações diferentes, idades diferentes, sexos diferentes, religiões diferentes etc. Assim todas essas diferenças se expressam na maneira de ser de cada um de nós, na forma de agir, de se expressar e isso faz parte da natureza humana. O ser humano tem por característica, por princípio, a diferença e isso é uma fonte de enriquecimento que resulta na possibilidade de diversas expressões.

A desigualdade não é criada (gerada) pela natureza e nem pela cultura, nós não nascemos desiguais como a diferença, ela é criada socialmente, pelo próprio ser humano em relações de força, dominação e exploração. Isso implica em juízo de superioridade e inferioridade entre grupos ou classes sociais.

Portanto, se temos a diferença como algo característico do ser humano e que trás enriquecimento, tem-se, em contrapartida, a desigualdade como algo criado socialmente e que faz com grupos ou classes sociais exerçam relação de poder e domínio sobre outras a partir de juízos de hierarquia de valores.

A desigualdade se relaciona bem proximamente com o preconceito visto que se trata de juízo de superioridade que acarreta apreciação de estima ou desestima de um grupo em relação a outro grupo. A superioridade e inferioridade dão origem a preconceitos e valoração social. Se por exemplo, acreditar que uma determinada cor de pele é superior a outra (nada mais que uma simples diferença biológica), isso vai trazer para o contexto social uma apreciação de juízo de valor, levando ao preconceito e a desigualdade. Assim, por fato da diferença que é uma condição natural do ser humano cria-se uma relação desigual no âmbito das relações de poder dentro de uma sociedade.

Outra questão é dos privilégios. Vejamos o que diz o jurista Fábio Comparato[7] sobre o tema:

Superioridade ou inferioridade se traduz também no plano jurídico, tal grupo tem tais direitos próprios que são conhecidos como privilégios e outros não tem direitos, é um subgrupo, não pode se igualar aos demais.(COMPARATO, 1998, P. 48)

Podemos citar um exemplo dentro de nossa própria legislação. O Código de Processo Penal (CPP) em seu artigo 295 estabelece: “Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes da condenação definitiva”. O privilegiados por esta norma processual são os ministros de Estado, prefeitos, vereadores entre outros.

Quanto a igualdade podemos afirmar que a Modernidade tende a enfatizar a igualdade entre os indivíduos, estes se consideram fundamentalmente iguais, basta lembrarmo-nos da Revolução Francesa que tem em seu tripé a questão da igualdade. A igualdade é condição fundamental para a construção do Estado na Modernidade.

A reivindicação de igualdade de oportunidades e de direitos, por uma sociedade que pauta por esses objetivos, tem por meta conseguir reduzir as desigualdades reais desta sociedade. Sob este ponto de vista a igualdade é um valor e as desigualdades injustas, ainda por definir aparecem como um escândalo (DUBET, 2001, p. 5).

Nosso País é “rico” em desigualdades sociais, quer sejam regionais, de escolarização, salários entre homens e mulheres, entre o homem urbano e o rural, enfim ela (a desigualdade) é muito forte em nosso Brasil. Assim, esse conceito de igualdade e oportunidade é deveras importante para que se consiga atuar no sentido de enfrentamento dessas desigualdades que nos deparamos cotidianamente.

Esse tema foi discutido por inúmeros pensadores. Tocqueville dizia que na Modernidade o próprio sentido da história traduz-se no triunfo da igualdade. A igualdade como expressão de um princípio é a igualdade dos indivíduos a despeito e para além das desigualdades sociais reais entendendo que “o outro” é igual. “Na Modernidade os indivíduos são considerados cada vez mais iguais e que suas desigualdades não podem encontrar justificativa no berço (nascimento) e na tradição” (DUBET, 2001, p. 6).

Alguns sociólogos trazem a questão para o campo da ideologia dizendo que para Marx as desigualdades de classes são um elemento estrutural das sociedades modernas capitalistas. Para ele o capitalismo funciona como mecanismo de extração contínua da mais-valia a partir do trabalho. Portanto a desigualdade aparece na oposição entre o trabalho e capital, tem-se, portanto, uma desigualdade social que funciona como elemento estruturante desta sociedade.(DUBET, 2001, p.6).

Marx diz que em uma sociedade capitalista existem aqueles que possuem os meios de produção e outros que tem a força de trabalho para vender, ou seja, por não possuírem meios de produção necessitam vender sua força de trabalho. Para Marx, está posta a desigualdade. Aí reside a crítica socialista, dizendo que o capitalismo necessita da desigualdade para funcionar, pois se todos fossem iguais, possuíssem aos meios de produção, não existiria a classe trabalhadora capaz de vender sua capacidade de trabalho.

A desigualdade de classes, em Marx, explica as condutas sociais e culturais das classes sociais e a relação de dominação entre essas classes.

As relações de classes explicam os modos de consumo, as identidades coletivas e individuais e a própria vida política[8]. O encontro da igualdade democrática com as desigualdades capitalistas engendra a formação do Estado do bem-estar social (providência) e de um sistema de proteções e de direitos sociais (DUBET, 2001, p.7).

Nesta concepção é o Estado que oferece educação, saúde, programas habitacionais, auxílios a desempregados etc. É o Estado que busca a igualdade de condições por meio da igualdade de direitos de aí reduzir essa desigualdade estrutural da sociedade capitalista.

Temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades[9]. (Boaventura Souza Santos – autor português)[10]

2.1. Igualdade e Desigualdade na Escola

Como pode se manifestar a desigualdade dentro do ambiente escolar. Existe uma tese de doutorado da professora Vanda Mendes Ribeiro que trata do assunto. Essa autora afirma que as crianças devem aprender de forma a não existir níveis de desigualdade entre elas. Porém sabemos que há uma relação forte entre o nível socioeconômico das famílias e o nível de aprendizagem das crianças, assim construir uma relação de igualdade na rede escolar, em um País com grandes desigualdades como o nosso, é tarefa bem difícil. Para ela uma escola mais justa é aquela que consegue fazer com que mais crianças independentes de seu nível socioeconômico aprenda o que deve ser aprendido.

Pesquisa do UNICEF indica que de cada 100 estudantes que iniciam o ensino fundamental, apenas 59 o terminam (8ª série) e, mais ainda, somente 40 completam o ensino médio.

Esses números seriam um indicativo se nossa escola é reprodutora ou transformadora das desigualdades sociais? A escola seria capaz de diminuir as desigualdades sociais? São questões complexas de serem respondidas.As desigualdades que sabemos existir na sociedade entre classes sociais, entre regiões do País, entre áreas urbanas e rurais, seria, a escola capaz de reduzi-las? Ou a escola reproduz essa desigualdade social transformando-a em desigualdade escolar?

Segundo a autora acima citada, as crianças de classe social mais elevada têm a tendência de desempenho escolar melhor do que crianças de classe social mais pobres. Temos aqui uma diferença social (classe social) que se reproduz dentro da escola como diferença escolar. Daí a análise necessária se a escola deva ter papel reprodutor ou transformador das capacidades da sociedade.

As relações entre as desigualdades escolares e as desigualdades sociais não são perfeitamente uniformes[11]. Isso leva a questionar se a escola exerce por toda a parte o mesmo papel, do mesmo modo e com a mesma extensão do mecanismo da reprodução social (DUBET; DURU-BELLAT; VAREOUT, 2012)

O estudo desenvolvido por DUBET[12], por pesquisa na Europa, parte do pressuposto de que o funcionamento da escola e a influência dos diplomas sobre o acesso às posições sociais pesam tanto quanto as desigualdades sociais que antecedem a escola na formação das desigualdades escolares e nas consequências sociais dessas desigualdades. Ele analisa se o diploma é ou não valorizado em determinada sociedade e se isso é um meio de eliminar a desigualdade, ou seja, o peso do diploma (estudo) tem ou não relação com a desigualdade social, reproduz ou não essa desigualdade.

O pesquisador vai afirmar que há a necessidade de se estender a escolarização, mesmo que não seja garantia de justiça escolar e social diminuindo a desigualdade. É fator importante, mas não determinante.

As diversas maneiras de organizar os estudos exercem um papel importante nas desigualdades entre alunos[13]. Sistemas igualitários individualizam as pedagogias, de modo que a homogeneidade da formação não seja uma maneira de marginalizar aqueles que não se curvam à norma comum (DUBET; DURU-BELLAT; VAREOUT, 2012, p. 35-43)

No capítulo segundo trataremos da aplicação da Sociologia na educação escolar como processo humanizador do aluno e a escola como a instituição responsável por esse processo. Também destacaremos os conceitos de igualdade, diferença e desigualdade na sociedade e principalmente dentro das instituições de ensino. Ainda neste capítulo segundo trataremos do tema escola e sociedade com breves considerações históricas e da escola tradicional e escola pública.

3. A ESCOLA E A SOCIEDADE

O professor português Antonio Nóvoa em seu texto “Relação escola/sociedade: novas respostas para velhos problemas”[14] diz que o problema é velho, mas da maior atualidade. Inicialmente trata do papel da escola ao longo dos séculos XIX e XX onde o pensamento variou entre ela ter o papel de salvar a sociedade e a crítica que a escola só serve para manter as coisas como elas estão.

Coloca o autor duas visões distintas. Uma visão benevolente, positiva, sobre o papel da escola como uma escola salvadora, regeneradora da sociedade, e outra uma visão extremamente crítica onde o papel da escola é reproduzir, ou seja, traduzir para produzir novas gerações capazes de reproduzir relações já estabelecidas a priori. Na visão crítica da escola como salvadora, enfatiza os aspectos reprodutores e evidencia que a escola deve ir além desses aspectos de reprodução de conhecimentos, das condutas e hábitos de convivência social. Não é salutar, para uma boa análise, nem pensar na escola como redentora e salvadora e nem mesmo como mera reprodutora, há espaços de interpretações mais ajuizadas do papel da escola.

O autor diz que é preciso abandonar sonhos antigos de uma escola que seria capaz por si só de transformar a sociedade, mas é preciso também fazer uma crítica das teses que procuram erigir os professores em bodes expiatórios de todos os males sociais. Nóvoa diz mais, que as visões estremadas do professor salvador e do professor reprodutor confundem o papel da escola.

Há tempos passados, os professores eram basicamente responsáveis pela instrução. A questão dos valores, do como viver, como se portar, questão do respeito ao próximo vinha da base da sociedade, vinha da família, dos pais. Assim, o papel da discussão da escola passa obrigatoriamente pela família. Com a desestruturação das famílias, com a necessidade cada vez maior da ausência dos pais pelo trabalho, acaba por jogar sobre a escola todas as responsabilidades[15].

Segundo o educador Celso Favoreto, conhecer não é prazeroso, é mito dizer que conhecer é alegre, pode ser ou não. Na verdade, o ato de conhecimento, e, portanto, o processo educacional, tem muito de trabalho, portanto tem muito de dificuldade, pois só se aprende com a diversidade, isto é, com a resistência, é aquilo que resiste é que te leva a conhecer realmente e não aquilo que vem sem nenhum esforço.

A ideia que eu tenho da escola é que a escola hoje é uma escola “transbordante”, no sentido de que ela tem um excesso de missões. A sociedade foi lançando para dentro da escola todas as missões e poderia enunciar dezenas de missões que a escola tem da sociedade. Essas missões lançadas para dentro da escola foram sendo apropriadas pelos professores, com grande generosidade, com grande voluntarismo. (NÓVOA – Palestra em São Paulo em 2005)

A ideia da universalização do ensino se relaciona com o crescimento horizontal e o oferecimento amplo de escolarização para toda a sociedade. Nem sempre a escola e os professores souberam levar em conta as necessidades de conhecimento dessas camadas que chegaram à escola, e exatamente por isso que se diz que a escola hoje está em crise, a profissão de professor está em crise, porque, talvez, nós como educadores não tenhamos sabido, no passado, a lidar com essas diferenças e novas demandas. A crise se traduz num mal-estar da figura do professor que perde posição de valorização dentro da sociedade, aquilo que os sociólogos chamam de “status” e crise de identidade que afeta seu papel de educador.

A escola tem questões da assistência social, da saúde, colocadas para dentro das escolas (públicas), até mesmo de segurança pública. A escola tem um papel específico e tem sido cada vez menos possível se manter nesse foco, a escola é o lugar do ensino/aprendizado.

Estou convencido de que só é possível enfrentar a crise de identidade dos professores a partir destas bases, isto é, a partir de uma dinâmica de valorização intelectual, de uma consolidação da autonomia profissional, de um reforço do sentimento de que somos nós que controlamos o nosso próprio trabalho. É esta segurança profissional que pode levar os professores a saírem do desconforto e do mal-estar em que têm vivido. (NÓVOA, p. 10)

3.1. Escola Pública

Mesmo que resumidamente teceremos algumas considerações. Os educadores brasileiros, em sua maioria, lutam por uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita para toda a população. Pública no sentido de que é dever do Estado e direito do cidadão, laica no sentido de ser uma iniciativa do Estado não deve estar ligada a nenhuma religião especificamente e obrigatória que é para escola atingir todos os cidadãos, para que toda criança chegue à escola e sejam alfabetizadas.

O tema “escola pública” apresenta vários elementos de questionamentos, como por exemplo; quais são as funções sociais e pedagógicas da escola, a universalização do acesso, a permanência, o ensino e educação de qualidade (o que é qualidade?), o atendimento às diferenças socioculturais e a formação para a cidadania (crítica?).

Portanto, quando discutimos a escola pública há vários pontos que indicam conflitos, por exemplo a questão do acesso, será que basta o acesso o direito de as crianças estarem dentro da escola ou como equacionar as diferenças no dia a dia.

Quando se pensa em escola pública no Brasil, tem-se a oportunidade de compreender as articulações com as classes populares. Sujeitos que tem sido historicamente excluído da educação escolar. A escolarização como direito deve ter uma política pública extensiva a todos com expansão de vagas, viabilizando a educação de jovens e adultos e ampliação do acesso ao ensino superior. (ESTEBAN, 2007)

A escola pública teve grande ampliação do número de vagas nos anos 60, a chamada escola de massas.

O problema decorrente da ampliação rápida de vagas para maior quantidade de alunos foi resolvido por políticas públicas de ampliação do número de turnos diários, ampliação do número de alunos por turma (sala). Foram políticas que incharam as escolas (BUENO, 2001).

Aqui a questão ideologia aparece com força, dizendo que de um lado temos a educação pública, de má qualidade, atendendo a imensa maioria da população, e outro a escola privada, de eventual melhor qualidade atendendo apenas uma “elite político-econômica” e essa qualidade atende o interesse das elites, portanto não é a mesma qualidade almejada para a escola pública. A qualidade do ensino privado promove a formação para o consumo, para a competição e individualismo. (TOZONI-REIS)

Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana (SAVIANI, 2005, p. 12).

No início do século XX a discussão era que a escola pública atendia interesses políticos (comunistas) e agora início do século XIX a escola publica deve atender a formação de alunos não apenas para que assimilem as estruturas sociais existentes, mas também, para que sejam capazes de transformá-la naquilo que se considera de mais injusto, excludente e desigual e para isso o socialismo ideológico é o “melhor caminho”.

3.2 – Escola Tradicional

A escola tradicional é criticada por ser um local onde se pretende transmitir apenas conhecimentos. Esse tipo de ensino é centrado no professor, que domina os conteúdos logicamente organizados e estruturados, para serem transmitidos aos alunos. O foco, portanto, é o conteúdo e as técnicas de ensino praticadas pelos professores. A crítica está no que podemos chamar de objetivo, ou seja, foca-se muito menos no aluno na questão da aprendizagem e mais para a questão de como se ensina.

Assim, entende-se que seja o enclausurar as pessoas para melhor controlá-las, sob uma perspectiva disciplinar. A “disciplina às vezes exige cerca” (FOUCAULT, 1991, p. 130). A escola é um espaço fechado para melhor controle dos indivíduos, para melhor domínio e utilidade das forças dos corpos[16] (FERRARI, 2012).,

A intenção deste cercamento e controle de acesso, é visto como um impedimento de fuga uma forma de controle sobre as pessoas.

A intenção da cerca é concentrar as forças e neutralizar os inconvenientes, como possíveis fugas, dispersões, ou seja, tudo aquilo que possa escapar à disciplina (FOUCAULT, 1991 apud FERRARI, 2012).

Não cabe aqui a discussão pedagógica deste tipo de ensino, mas sim, apresentar, dentro do tema proposto inicialmente, as críticas que se faz ao sistema tradicional. Criticas as filas, as atribuições de notas que separa o “bom” do “mau” aluno criando hierarquizações. Critica-se que toda a forma de organização, com horários, turnos, sinal sonoros de entrada, intervalo e saída são direcionados a se conseguir a disciplina e ocupar produtivamente o tempo[17].

Neste sentido, a tendência, no ensino superior, da aplicação do PBL (estudo baseado em problemas) ganha espaço pode servir de exemplo para a melhora da escola tradicional. Voltaremos a esse tema mais à frente.

CAPÍTULO III

1. DOUTRINAÇÃO IDEOLÓGICA E POLÍTICA NAS ESCOLAS

Dentre todas as tiranias, uma tirania exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Talvez seja melhor viver sob um ditador desonesto do que sob onipotentes cruzadores da moralidade. A crueldade do ditador desonesto às vezes pode se acomodar, em algum ponto sua cobiça pode ser saciada; mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem irão nos atormentar indefinidamente, pois eles assim o fazem com a aprovação de suas próprias consciências[18]. C. S. Lewis

A culpa é do capitalismo! É assim que se inicia ou termina qualquer frase ideológica socialista. A Escola “doente” com mais de 150 anos, acusada de paralisada, desanimada e cegueira, e pior, acusada de ser tradicional. Aliás o tradicional para o socialismo ideológico é algo completamente execrável. Há de se destruir o tradicional.

Inicia-se a crítica socialista ideológica até pela disposição das carteiras em relação ao professor, este tirano e dominador, detentor do conhecimento e rígido na disciplina. A estrutura da sala de aula foi criada de forma a todos os olhares estarem dirigido para o centro desta, à frente (onde está o professor). Esta disposição até pode privilegiar a exposição oral do mestre e a recepção passiva dos alunos, mas, prefere-se criticar o professor pela sua posição no sentido de que dali ele vigia toda a sala de aula, atitude claramente dominadora e hierarquizante e opressora. De um lado fica quem manda, de outro os oprimidos. E o objetivo é o de desencorajar qualquer um de ter opinião própria. A submissão a qualquer regulamento é o estabelecimento da servidão.

Para o sociólogo comunista Michel Foucault em sua obra “Vigiar e punir” as prisões se parecem com fábricas, com as escolas, com os hospitais e todos eles se parecem com as prisões. Essa é a associação.

Por outra, até mesmo a caneta vermelha, forma de opressão que passa de professor para professor, considerada poderosa arma contra a indisciplina dos alunos, através da nota de avaliação. Sem falar em suspensões e até mesmo expulsões (por indisciplina). A expressão “a letra entra com sangue” se aplica aqui para os ideólogos da anarquia. Fora a caneta vermelha opressora.

É certo que em tempos não muito remotos, fins do século XIX até início do século XX, o castigo físico era preconizado em nome da ordem e do poder. Existiam “tabelas” de punições, como puxão de orelhas, sentar-se de costas para a turma, escrever mil vezes a palavra errada e até mesmo o uso da régua e palmatória, mas isso, apenas para registro, era do “tempo do zagaia”. Por certo não se caberia nem mesmo naquela época, convenhamos, mas é utilizado como argumento para crítica da escola tradicional.

O discurso acima é um típico exemplo do discurso socialista ideológico que impregna o estudo da Sociologia, a mantença da disciplina é algo absurdo para esses, a tradição outro absurdo, tudo serve ao sistema (capitalista).

Vamos a fatos históricos. No século XIX com a expansão dos Estados nacionalistas começa a se firmar na Europa a ideia da escola laica (fora da Igreja, das mãos dos sacerdotes), da escola pública e gratuita, ou seja, uma escola acessível a todos como item fundamental de afirmação desses Estados nacionais. Foi a Revolução Francesa que pôs em discussão, em contraposição, a Igreja com o novo estado que surgia, o catolicismo foi dura e brutalmente atacado pelos revolucionários e o Clero além de perder regalias perdeu participação nos assuntos “terrenos”, e muitos a vida. Esse momento marcou que a obediência religiosa deixou de ser sagrada e indiscutível. A fé se tornou algo pessoal e sem importância em relação as coisas de ordem material.

A revolução Francesa, portanto, acaba por exercer papel fundamental em relação a escola laica, pública, pertencente ao Estado no sentido de que afirma a condição de cidadão em oposição a condição de súdito do Estado absolutista com um rei cujo poder era justificado pela teoria do direito divino. Assim, os revolucionários afirmam a condição do indivíduo de cidadão, e a escola adquire significação especial e essencial.

Oferecer a todos os indivíduos da espécie humana, os meios de prover as suas necessidades, assegurar seu bem-estar, conhecer e exercer seus direitos, conhecer e cumprir seus deveres e estabelecer, deste modo, entre os cidadãos, uma igualdade de fato e da realidade da igualdade política reconhecida pela Lei. Tal deve ser a primeira finalidade da instrução nacional que, desse ponto de vista, constitui para o Poder Público um dever de Justiça (MARQUES COUNTORSE – Revolução Francesa).

A grande urbanização promovida pelas chamadas Revoluções Burguesas (Francesa e Industrial), a expansão da indústria, trazia consigo a necessidade de escolarizar essas grandes massas de rurais que se tornavam operários e a escola teve nisso papel fundamental, tanto para preparar mão de obra qualificada para serviços urbanos quanto para disciplinar o indivíduo para a nova realidade de vida nas cidades.

A instrução pública foi instrumento importante para a noção de nacionalidade, através dela se fomentava o civismo e o orgulho patriótico, para formarem cidadão que obedecesses às autoridades (como se isso fosse um mal) então a escola utilizou-se do controle que, acusam alguns ideólogos, ocasionou o xenofobismo e racismo em alguns casos em que foram levadas ao extremo. No Brasil acusava-se a escola republicana de se assemelhar a escola do império (tradicional e excludente).

O ilustre professor Olavo de Carvalho em sua cátedra nos informa que o termo “doutrinação” é um termo consagrado, porém deve-se tomar a devida cautela de não a interpretar no sentido de que o que se transmite nas escolas é uma doutrina. A doutrina é uma teoria, ou seja, um conjunto coerente de teses sobre a realidade que pode ser formalmente expressa e discutida.

O que ocorre nas nossas escolas não é o exposto acima. A fase da doutrinação já se esvaiu há tempos, o que se usa hoje em dia é uma manipulação de comportamento que, segundo o pensador citado, não passa pelo filtro da inteligência, usa-se a escola para a manipulação da juventude. Assim, instala-se a revolução cultural como produto da Escola de Frankfurt e dos pensamentos de Gramsci.[19] Há uma clara instrumentalização da escola com fins políticos.

Infelizmente, e esse é o tema deste ensaio, não existe neutralidade dos professores de Sociologia, de maneira geral (há claro exceções), no seu comportamento tentando levar o jovem a pensar que uma única visão de mundo (a sua) é a correta. O que observamos é que os defensores dessa prática acusam a escola de sempre ter sido ideológica. A escola antiga se consistia dos alunos e família. O que era a família se não constituída do pai que trabalhava “fora”, a mãe que “cuidava das crianças” e a empregada que “sempre era negra” (uma característica marcante do socialismo ideológico – a vitimização de uma categoria de pessoas ou o confronto entre classes). Acusa, então, que ideologicamente isso repassava uma verdade para as crianças, estimulando o preconceito e racismo como se para os negros só existissem o papel do empregado, da mulher o espaço doméstico e ao homem caberia o espaço público. A melhor maneira que se encontra para o ataque a instituição escola é acusá-la de tradicional, com as observações anteriores, acusá-la de ser retrograda e querendo que a mulher volte para os afazeres domésticos, a que, convenhamos, é um absurdo, mas assim o fazem. A posição do professor não é a de doutrinar e cooptar por uma corrente política e sim ensinar.

Poderíamos citar inúmeras obras de Sociologia que atacam claramente o capitalismo, “tudo é culpa do capitalismo”, como dissemos antes. Quase todas acusam que com o advento do capitalismo observou-se uma dicotomização entre ensino e pesquisa.

No passado, o sábio era o professor que produzia saber e falava sobre o que produzia. A escola era o local onde as pessoas pensavam, perguntavam, testavam, discutiam, elaboravam. Com as transformações económicas, políticas e culturais ocorreu uma separação entre os doutos (tornados únicos produtores de conhecimento) e os professores que se tornaram meros repassadores de informações e de teorias nascidas e testadas nas universidades. Essa perda de identidade e de papel do professor é perceptível historicamente. A escola distanciou-se da sua função social de ser espaço de aprendizagem e de construção do conhecimento, quando o professor tornou-se transmissor de lições e de modelos construídos por especialistas, restou ao aluno copiar e repetir sem entender e ao professor copiar e repassar. Esse é o pensamento daqueles que entendem a escola como tradicionalista é simples reprodutora de conhecimento.

As mudanças no mundo moderno são tantas e tamanhas que têm obrigado a escola a se repensar, inclusive quanto ao seu jeito de ensinar e o que ensinar. A desintegração social, que nos bate à porta, recoloca a importância da formação integral, intelectual e política, que preserve o compromisso com a vida e os valores humanistas. Trata-se de uma necessidade histórica, embora isso não signifique acreditar na escola como salvadora ou redentora dos homens, visto que um conjunto de fatores, para além do alcance da escola, interfere de modo a não ser ela a única responsabilizada pela atual ordem de coisas que vivemos. Nesse sentido, a construção social e discursiva da juventude não está limitada ao processo de escolarização mas também das ideologias, das políticas sociais e económicas e do individualismo posto em seu cotidiano. (BRID; ARAÚJO; MOTIM, 2010, p. 89)

Isso reafirma a importância da análise de contexto histórico, da realidade local-global, mediata e imediata, devendo perpassar toda a ação escolar e o ensino da Sociologia. Isso exige informações, análises, conhecimentos e metodologias adequadas que levem o jovem aluno a ter uma visão de totalidade sobre os fenômenos sociais. Assim, além do aprendizado tradicional de reprodução de conhecimento podemos leva-los a análise critica através da globalização do conhecimento transformando-os em sujeitos autonomos e não em mentecáptos, vitimas de estratégias ideológica socialistas de manipulação.

Alguns exemplos claros que a doutrinação ideológica atua na educação brasileira.

Responsável por um dos capítulos mais obscuros da história da educação no país, Mario Furley Schmidt, cuja obra (não passa de mero panfleto marxista) foi recomendada pelo Ministério da Educação para ser distribuída nas escolas. Na coleção, feita para alunos de 5ª a 8ª séries, Schmidt faz contundentes elogios ao regime cubano, afirma que a propriedade privada aumenta o egoísmo, critica o acúmulo de capital e faz apologia ao Movimento dos Sem-Terra (MST). Além disso, trata Mao Tsé-Tung como um “grande estadista e comandante militar”. Por toda obra, o capitalismo e o socialismo são confrontados com informações maniqueístas, distorções bizarras, erros teóricos primários e releituras descompromissadas de qualquer apreço histórico.

Guerrilheiros colombianos das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), inspirados em Che Guevara, eles sonham com uma nova sociedade, mas os EUA os acusam de “terrorismo”….” (SCHIMIDT[20])

É tão absurda e descarada propaganda ideológica socialista/comunista que é desnecessário continuar a citar trechos deste panfleto. Para esses ideólogos do mau caráter, o neoliberalismo reativou as ideias do darwinismo social. Para eles a ética neoliberal é esta: “quer gostemos ou não, o mundo é uma selva capitalista. Na sociedade do século XXI só vencerá quem souber ser competitivo“. Assim, todos os livros didáticos aprovados pelo MEC (na era Lula/Dilma) para alunos do ensino fundamental trazem críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e elogios à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Curiosamente, uma das exigências do MEC para aprovar os livros é que “não haja doutrinação política” nas obras utilizadas[21].